Maison de Poitiers-Valentinois

La famille de Poitiers, dite de Poitiers-Valentinois par commodité, est une famille féodale éteinte implantée en Valentinois, c'est-à-dire le pays de Valence (actuel département de la Drôme). Ces premiers membres héritent du titre de comte de Valentinois à partir du XIIe siècle.

| Maison de Poitiers

| ||

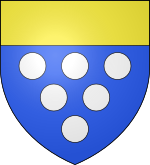

Armes de la famille. | ||

| Blasonnement | D'azur à six besans d'argent posés 3, 2 et 1, au chef d'or.[1],[2] | |

|---|---|---|

| Branches | Seigneurs de Saint-Vallier Seigneurs de Vadans |

|

| Période | XIIe au XVIe siècle | |

| Pays ou province d’origine | ||

| Fonctions ecclésiastiques | Archevêques, évêques, chanoines-comtes | |

| modifier |

||

Le membre le plus illustre de cette famille est Diane de Poitiers (1500-1566), favorite du roi de France Henri II ; le père de Diane, Jean de Poitiers, compromis dans la trahison du connétable de Bourbon en 1523 a été condamné à mort, puis gracié par le roi François Ier.

Cette famille de Poitiers n'a aucun lien avec la maison poitevine des comtes de Poitiers[3].

Histoire

modifierOrigines

modifierSelon la tradition, les Poitiers apparaissent dans la région du Valentinois à la suite du mariage entre un chevalier et une comtesse de Marsanne[4],[5]. Il n'existe cependant aucune trace de cette union entre ce premier Poitiers et l'héritière de Marsanne[4],[6].

Les raisons de l'obtention du contrôle sur le comté restent à ce jour inconnues, de même que des liens entre les premiers comtes de Valence et cette dynastie des Poitiers[4]. L'érudit local André Blanc (1984) retient cependant qu'il existe une tradition onomastique entre les premiers comtes et les membres de la famille de Poitiers, concluant que « La solution de continuité qu'on enregistre aujourd'hui dans les archives masque peut-être simplement l'alliance entre un Poitiers venu d'ailleurs et une descendante de Geilin II. »[4]

Par ailleurs, les historiens ne s'accordent pas sur les ancêtres des Poitiers. Certains auteurs anciens, comme André Du Chesne (début du XVIIe siècle)[7] ou Guy Allard (fin du XVIIe siècle)[8], voire certains généalogistes de la fin du XIXe siècle, ont avancé un lien avec les comtes de Poitiers (Poitou), les Ramnulfides[9]. Les hypothèses récentes s'accordent, malgré cette homonymie, pour ne pas accorder de crédits à cette dernière filiation.

L'érudit Jules Chevalier, auteur de Mémoires pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois (1897), considérait que cette famille pourrait être originaire du « midi de la France […] en effet, dans les diocèses de Narbonne et de Nîmes une famille de Poitiers (de Pictavi, de Pictavo, de Peitus, de Pictavis) dans laquelle le nom de Guillaume paraît avoir été en honneur […] Il est fort probable qu'un membre de cette famille soit venu dans le Valentinois, au commencement du XIIe siècle. »[10]

La famille semble vraisemblablement d'origine noble[11]. Dans une confirmation impériale des droits à l'Église de Grenoble, en 1178, Guillaume Ier de Poitiers fait partie des témoins[11],[12]. Rudt de Collenberg (1989) indique qu'Aymar II de Poitiers est nommé dans un acte non daté (1188/95 ?) comme noble — "nobilis Ademarus de Peiteus" — par l'évêque de Valence Falcon[13] et que « l'empereur Frédéric II lui donne en 1214 le "nobilis vir" »[11].

En 1421, un notaire du Crest, gardant des chartes des comtes de Valentinois et de Diois, informe les enquêteurs du roi de France « que la plus ancienne charte concernant les Poitiers était de 1189 »[5]. Ulysse Chevalier, dans le Regeste dauphinois (1913-1926), relève plusieurs actes datant de cette période.

Cognomen

modifierL'origine du cognomen Poitiers n'est pas connue en l'état actuel des connaissances.

Les premières mentions de ce dernier remontent au XIIe siècle. Le Cartulaire de Léoncel (CL) rassemble plusieurs actes concernant les Poitiers, comte de Valentinois[14]. L'acte no 3, dont la datation est estimée entre 1125-1158[14], mentionne Aemarus Pictavensis (Aymar Ier)[15]. Son fils, Guillaume Ier de Poitiers, apparait d'en plusieurs d'entre-eux. L'acte no 8, non daté, mentionne Willelmus Pictavensis, comes Valentinus[16]. Dans l'acte no 18, daté 1163[14], il se désigne lui-même sous la forme ego W. Pictaviensis cognomine, officio vero Valentinus comes et divina ordinatione[17],[18]. Chevalier (1897) observait que ces expressions « nous montrent que le nom de Poitiers, à l'origine sorte de cognomen, est devenu le nom patronymique de la famille, tout comme dans l'illustre maison des comtes d'Albon. »[18]

Chevalier (1897) relevait, à la suite de Pilot de Thorey, « qu'une charte du Cartulaire de Cluny nous révèle l'existence au XIe siècle d'un castrum de Pictavis, situé dans les environs de Taulignan, de Mirabel et de Nyons, et nous apporte, en même temps, de nouvelles et précieuses données sur divers personnages appartenant à une même race et devenus chacun la tige d'une illustre famille. »[19] Il poursuit « Le nom de ce castrum sera-t-il devenu le nom patronymique d'une branche de cette famille ? Les documents ne nous permettent pas encore de nous prononcer à cet égard »[19].

Pour Marie-Pierre Estienne, docteur en archéologie, le Castrum de Pictavis, mentionné en 1023 dans l'acte no 2779 du Cartulaire de Cluny, est le castrum de Peytieux, qu'elle situe dans l'actuelle commune de Châteauneuf-de-Bordette (Drôme), sur la montagne homonyme (actuelle montagne de Peitieux)[20]. Elle indique que ce lieu-dit, qui est « interprété par la tradition orale comme le berceau de la prestigieuse famille des Poitiers, fait plutôt référence » au terme de « poype », une motte[20] (voire « motte castrale »).

L'archéologue Michèle Bois, notamment dans un article publié dans les Études drômoises (1989), annotait que le nom de lignée des Poitiers, comtes de Valentinois, provenait de ce castrum Pictavini[21].

Domination régionale

modifierAimar/Aymar II de Poitiers (mort vers 1231/1232) obtient une partie du Diois, en 1189[22],[23]. Le comté du Diois relève du pouvoir de la maison de Toulouse, depuis le début du XIIe siècle. En 1189, Raymond V, comte de Toulouse et de Provence, inféode le comté de Die au seigneur Aimar/Aymar II, comte du Valentinois[22],[24],[25]. La même année, Aimar/Aymar II accorde des droits aux habitants du Crest[26]. Son mariage avec Philippe de Fay, héritière par sa mère de la famille de Clérieu, lui permet d'accroître ses possessions sur la rive droite du Rhône, en Vivarais[27].

Rapports avec l'Église de Valence

modifierSuccession

modifierLouis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, reste sans postérité légitime à sa mort, malgré ses deux mariages avec Cécile Roger de Beaufort (morte en 1410) et Guillemette de Gruyère. Par son testament du , il fait de Charles, dauphin du Viennois, fils du roi de France, Charles VI, son héritier[28],[23]. À charge que ses comtés de Valentinois et de Diois resteront unis au Dauphiné de Viennois et tenu dans les mêmes dispositions que la donation du Viennois au dauphin Charles V de France, duc de Normandie, en 1349[23].

Héraldique

modifierLe plus ancien sceau familial remonte à Aymar II de Poitiers, il est apposé sur une charte de l'année 1197[29] Il s'agit d'un sceau équestre composé de l'inscription « SIGILLVM : ADEMARI : COMITIS : VALENTINENSIS » et sur le contre-sceau une étoile à seize rayons accompagnée de « COMITIS VALENTINENSIS »[29] Plusieurs de ces sceaux sont conservés et sur certains l'écu du chevalier se trouvent les six besants[29].

Des variantes ou brisures sont également connues.

- la branche issue du bâtard Lancelot brise de deux bâtons peris en sautoir.[1]

- Les Poitiers de Rye d'Anglure, derniers membres de cette famille portaient

Parti, au 1 d'azur à six besants d'argent, au chef d'or ; au 2 d'azur à l‘aigle éployée et couronnée d'or.[2]

Possessions

modifierListe non exhaustive des possessions familiales :

- castrum de Pictavis ou Peytieux, (XIe siècle), motte, Châteauneuf-de-Bordette, sur la montagne de Peytieux/Peitieux (Drôme)[20].

- château des comtes de Poitiers (XIIe siècle), Bourdeaux, au lieu-dit du Chatelas (Drôme)[30].

- château de Quint (à partir de 1178-1214, retour au 2e quart du XIIIe – XIVe siècle), Sainte-Croix (Drôme)[31].

- château de Pontaix (XIIIe siècle-1245), Pontaix (Drôme)[32].

- château de Crest, Crest (Drôme)[33].

- Château de Grâne (XIVe – XVe siècle), Grane (Drôme)[34].

Dans son testament de 1277, Aymar III de Poitiers énumère ses châteaux (castrum, castra) de Baix, du Pouzin, de Saint-Auban, de Privas, de Tournon, d'Étoile, de Montmeyran, d'Upie, de Châteaudouble, de Charpey, de Grane, de Crest, de Quint, de Pontaix et de Saou[35],[36].

Titres

modifierLes membres de cette famille ont porté les titres suivants[2] :

- Comte de Valentinois et de Diois (à partir de 1280),

- Marquis de Cotron, de Coublans et de Rye,

- Comte de Neufchâtel,

- Baron de Vadans,

- Seigneur de Saint-Vallier.

Filiation

modifier- Guillaume Ier de Poitiers (mort après 1187), premier comte de Valentinois, fils d'Aymar/Adhémar Ier ∞ (1178) Béatrice d'Albon, fille de Guigues IV d'Albon[2].

- Aymar II de Poitiers (mort vers 1231/1232), leur fils, comte de Valentinois et du Diois. ∞ Philippa de Fay, dame de Fay-sur-Lignon, de Clérieux, de Chapteuil, de La Voulte-sur-Rhône

- Guillaume II de Poitiers (1202-avant décembre 1226), mort avant son père, ∞ Flotte de Royans, dame de Saint-Nazaire-en-Royans[37] dont :

- Aymar III de Poitiers (1226-1277), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Sibylle de Beaujeu, fille d'Humbert V, comte de Beaujeu, et (2) 1268 Alixente de Mercœur (morte en 1286), fille de Béraud VIII, seigneur de Mercœur, dont (du 1) :

- Aymar IV de Poitiers (mort en 1329), comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Crest, ∞ (1) (1270) Hippolyte de Bourgogne, dame de Saint-Vallier ∞ (2) (1288) Marguerite de Genève, fille de du comte Rodolphe de Genève[38]. De ce dernier mariage, naît Anne de Poitiers-Valentinois ∞ Jean Ier, 6e dauphin d'Auvergne, mère de Béraud Ier, 7e dauphin d'Auvergne.

- Aymar V de Poitiers (1271-1339), comte de Valentinois et de Diois, fils du précédent, ∞ (1) Marie de La Tour du Pin, fille de Humbert Ier de Viennois, ∞ (2) Sibylle des Baux d'Avellino (morte en 1360). Il a pour frère Louis de Poitiers (évêque de Metz). D'où (du 2) :

- Otton (mort en 1352), évêque de Verdun (1350-1352) ;

- Guillaume, évêque de Langres (1345-1374) ;

- Henri (mort en 1370), évêque de Gap puis de Troyes ;

- Louis Ier (mort en 1345), comte de Valentinois et Diois, ∞ Marguerite de Vergy, dame de Vadans.

- Aymar VI de Poitiers, dit le Gros, comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Taulignan et de Saint-Vallier, fils de Louis Ier, mourut en 1374 (ou 1376) ∞ Alix Roger de Beaufort, dite Alix la Major, nièce du pape Clément VI et sœur de Grégoire XI ; le titre comtal passe alors à Louis II, fils d'Aymaret.

- Aymaret (mort en 1366), seigneur de l'alleu de Veynes, ∞ Guyotte d'Uzès

- Louis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Cécile Roger de Beaufort (morte en 1410), fille de Guillaume III Roger de Beaufort, ∞ (2) (1417) Guillemette de Gruyère. Sans postérité légitime à sa mort.

- Charles (1330-1410), seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis, ∞ Suzanne de Joinville de Méry (descendance voir ci-après)[2].

- Charles de Poitiers (mort en 1433), évêque de Châlons puis duc de Langres de 1413 à 1433 ;

- Jean de Poitiers (1368-1452), évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).

- Louis de Poitiers (mort après 1428), seigneur de Saint-Vallier, ∞ (1) (1398) Catherine de Giac (avant 1358-après 1403), ∞ (2) Polissena/Polyxène Ruffo di Crotone (vers 1400-1447), dame de Sérignan, dont

- (1) Isabelle/Isabeau (∞ Geoffroi Le Meingre, mort en 1429, fils du premier maréchal de Boucicaut).

- (1) Charles de Poitiers ((mort en 1455), seigneur de St-Vallier, gouverneur de Provence[39] ; les titres de marquis de Cotrone/Crotone et de baron de Sérignan passeront à ses descendants, bien qu'issus du 1er mariage, ∞ (vers 1429) Anne de Montlaur/Montlor (à Coucouron et Mayres), dame d'Arlempdes.

- Aymar de Poitiers de St-Vallier, marquis de Cotrone, mort vers 1510.

- ∞ (1) Marie, morte en 1469, fille naturelle de Louis XI : postérité éteinte avec leur fils Jean (l'aîné) de Poitiers seigneur de Sérignan, mort vers 1493,

- ∞ (2) 1472 Jeanne de La Tour d'Auvergne, d'où : Jeanne de Poitiers ∞ Jean de Lévis-Mirepoix ; Françoise de Poitiers ∞ Jean de Lévis-Ventadour de Charlus ; et Jean de Poitiers (v. 1475-1539), dit le cadet, seigneur de St-Vallier et vicomte de L'Estoile, ∞ (1) vers 1489 Jeanne de Bastarnay du Bouchage, fille d'Imbert, d'où :

- Diane de Poitiers (vers 1500-1566), duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566), ∞ (1515) Louis de Brézé (1463-1531 ; petit-fils d'Agnès Sorel et Charles VII, le père de Louis XI), favorite de Henri II, roi de France : Louis XV descend de son mariage avec Louis de Brézé,

- Anne de Poitiers (morte avant 1546), ∞ (1516) Antoine II de Clermont, vicomte de Clermont en Trèves, baron de Clermont en Viennois, d'où : - Claude, vicomte et baron des deux Clermont (mort en 1540) ; - Anne, ∞ René de Beauvilliers comte de St-Aignan ; - Philiberte de Clermont, ∞ (1) Jean d'Ancézune de Caderousse, Cabrières et Cadenet, baron du Thor, ∞ (2) François-Armand vicomte de Polignac

- Françoise de Poitiers (née vers 1502), ∞ (1532) Antoine III de Clermont, fils de Bernardin de Clermont, trésorier général du Dauphiné, vicomte de Tallart et de Clermont, baron puis comte de Clermont (les deux Clermont étant hérités en 1540 de son neveu et petit-cousin Claude ci-dessus),

- Guillaume de Poitiers, baron de Sérignan (mort à l'été 1548), comte d'Albon, ∞ (1526) Claude de Miolans.

- Aymar de Poitiers de St-Vallier, marquis de Cotrone, mort vers 1510.

- (2) Louis évêque de Valence en 1448-68

- (2) Isabeau (morte après 1498) ∞ Philippe de Lévis-Mirepoix-Florensac : dont Jeanne de Lévis, la femme de Louis de Crussol.

- Charles de Poitiers (mort en 1433), évêque de Châlons puis duc de Langres de 1413 à 1433 ;

- Aymar V de Poitiers (1271-1339), comte de Valentinois et de Diois, fils du précédent, ∞ (1) Marie de La Tour du Pin, fille de Humbert Ier de Viennois, ∞ (2) Sibylle des Baux d'Avellino (morte en 1360). Il a pour frère Louis de Poitiers (évêque de Metz). D'où (du 2) :

- Aymar IV de Poitiers (mort en 1329), comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Crest, ∞ (1) (1270) Hippolyte de Bourgogne, dame de Saint-Vallier ∞ (2) (1288) Marguerite de Genève, fille de du comte Rodolphe de Genève[38]. De ce dernier mariage, naît Anne de Poitiers-Valentinois ∞ Jean Ier, 6e dauphin d'Auvergne, mère de Béraud Ier, 7e dauphin d'Auvergne.

- Aymar III de Poitiers (1226-1277), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Sibylle de Beaujeu, fille d'Humbert V, comte de Beaujeu, et (2) 1268 Alixente de Mercœur (morte en 1286), fille de Béraud VIII, seigneur de Mercœur, dont (du 1) :

Personnalités

modifierComtes de Valentinois

modifier- v. 1138 : Eustache (mort après 1148/1154) évêque et comte selon le Cartulaire de Léoncel[40],[41].

- avant 1158 : Aymar/Adhémar Ier, probable parent (frère ?) du précédent, considéré comme comte[40],[42],[43],.

- 1158 — 1188/1189 : Guillaume de Poitiers (numéroté I ou II, selon les auteurs), fils du précédent, premier comte attesté[44],[2].

- 1189 — 1239 : Aymar II de Poitiers (mort vers 1250), fils du précédent[45]

- 1225 ? : Guillaume II de Poitiers (1202-avant décembre 1226), fils précédent, qualifié de comte dans un acte de 1225 (Cartulaire de Léoncel no XCIV).

- 1239 — 1277 : Aymar III de Poitiers (1226-1277), dit Aymaret, petit-fils du précédent[46].

- 1277 — 1329 : Aymar IV de Poitiers (mort en 1329), fils du précédent[47], se fait reconnaître comte de Diois (comitatus Dyensis), à partir de 1280[48].

- 1329 — 1339 : Aymar V de Poitiers (1271-1339), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[49].

- 1339 — 1345 : Louis Ier de Poitiers (mort en 1345), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[50].

- 1345 — 1374 : Aymar VI de Poitiers (mort en 1374), dit le Gros, fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois[51].

- 1374 — 1419 : Louis II de Poitiers (1354-1419), cousin germain du précédent, fils d'Aymar de Poitiers, fils du comte Aymar V, comte de Valentinois et de Diois[52].

Seigneurs laïcs

modifier- Charles de Poitiers (1330-1410), fils du comte Aymar V, seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis[2].

- Diane de Poitiers (vers 1500-1566), duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566).

- Philippe de Poitiers-Saint-Vallier († à Azincourt), seigneur d'Arcis-sur-Aube et de Vadans, dont la postérité s'éteint dans les marquis de Coublans (branche de Poitiers de Rye d'Anglure). La dernière représentante en ligne légitime est Élisabeth de Poitiers de Rye (1715-1773), ∞ Guy Michel de Durfort de Lorge (1704-1773), maréchal de France, duc de Lorges et de Randan. Les Poitiers de Rye sont possessionnés en Franche-Comté.

Ecclésiastiques

modifier- v. 1138 : Eustache (mort après 1148/1154), comte et évêque de Valence[40].

- Eustache, prévôt de Valence, fils d'Aymar/Adhémar Ier et probable neveu du précédent[40].

- Louis de Poitiers (mort en 1327), fils du comte Aymar IV, évêque de Viviers (1306-1318), puis de Langres (1318-1324), et évêque de Valence (1324-1327).

- Otton/Othon de Poitiers (mort en 1352), fils du comte Aymar V, évêque de Verdun (1350-1352).

- Guillaume de Poitiers, fils du comte Aymar V, évêque de Langres (1345-1374).

- Henri de Poitiers (mort en 1370), fils du comte Aymar V, évêque de Gap puis de Troyes.

- Charles de Poitiers (mort en 1433), fils de Charles de Poitiers-Saint-Vallier, administrateurs de Viviers (1385-1386), évêque de Châlons, puis duc de Langres (1413-1433).

- Jean de Poitiers (1368-1452), fils de Charles de Poitiers-Saint-Vallier et frère du précédent, évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).

- Guillaume-Olivier de Poitiers, évêque de Viviers (1442-1454).

- Louis de Poitiers (mort en 1468), fils de Louis de Poitiers, évêque de Valence (1448-1468).

- Deux chanoines-comtes, au sein du Chapitre de Saint-Jean de Lyon : Philippe, entre 1380 et 1388, et Louis, en 1434[53].

Notes et références

modifierNotes

modifierRéférences

modifier- Armorial de Dauphiné, p. 534 (lire en ligne).

- Henri Jougla de Morenas, continué par Raoul de Warren, Grand armorial de France (vol.5), t. 7, Paris, Société du Grand armorial de France, 1934-1952 (lire en ligne [PDF]), p. 316, no 27.045.

- ↑ Ivan Cloulas, Diane de Poitiers, Paris, Fayard, , p. 11.

- André Blanc, La cathédrale de Valence. Témoin de l'humanité romane, Valence, Éditions Peuple libre, , 212 p. (lire en ligne), p. 19-26.

- Germain Butaud, Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie (XIIe – XVIIIe siècles). Pouvoir et identité, Autrement, coll. « Mémoires/culture », , 299 p. (ISBN 978-2-746708648, lire en ligne), chap. 125, p. 132.

- ↑ Chevalier 1897, p. 172-174.

- ↑ André Du Chesne, L'Histoire des rois, ducs, et comtes de Bourgogne et d'Arles : Histoire généalogique des ducs de Bourgogne de la maison de France, Paris, Sébastien Cramoisy (réimpr. 1619, 1628) (1re éd. 1616).

- ↑ Guy Allard, Dictionnaire historique, chronologique, géographique, héraldique, juridique, politique et botanographique du Dauphiné : Manuscrit original de 1684 publié par H. Gariel, t. 2, Grenoble, Imprimerie Edouard Allier, (réimpr. Skatline Reprints, Genève, 1970), XI+706 col. (lire en ligne), p. 376.

- ↑ Chevalier 1867, p. 9.

- ↑ Chevalier 1897, p. 174.

- Rudt de Collenberg 1989, p. 285.

- ↑ Chevalier 1913-1926, p. 783, t.1, Fascicule III, Acte no 4700 (lire en ligne).

- ↑ Chevalier 1913-1926, p. 845, t.1, Fascicule III, Acte no 5083 (lire en ligne).

- Fonds de l'Abbaye de Léoncel (1148-1793). Cote : sous-série 1 H. Valence : Archives départementales de la Drôme (présentation en ligne).

- ↑ Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Léoncel au diocèse de Die, ordre de Cîteaux, Impr. et lith. Bourron, , 320 p. (lire en ligne), pp. 6-7, III. Sigillum Ademari Pictavensis Pro Securitate Molorum.

- ↑ Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Léoncel au diocèse de Die, ordre de Cîteaux, Impr. et lith. Bourron, , 320 p. (lire en ligne), pp. 9-10, VIII. (Carta) de Gusaigio [Willelmi] Pictaviensis.

- ↑ Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Léoncel au diocèse de Die, ordre de Cîteaux, Impr. et lith. Bourron, , 320 p. (lire en ligne), pp. 2122, XVIII..

- Chevalier 1897, p. 185.

- Chevalier 1897, p. 177-178.

- Marie-Pierre Estienne, Châteaux médiévaux dans les Baronnies, Alpara, coll. « DARA 31 », , 164 p. (ISBN 978-2-91612-502-2, lire en ligne), pp. 21-48, Chapitre 1. Aux origines de l’implantation castrale de la fin du Xe au milieu du XIIe siècle. Paragraphe 49.

- ↑ Michèle Bois, « Recherches sur les villages agglomérés au pied d'un château : les bourgs castraux », Études drômoises, no 1, , p. 7.

- Chevalier 1897, p. 194.

- Louis Moréri, Grand Dictionnaire historique. T.8, p. 421.

- ↑ Chevalier 1913-1926, p. 851, t.1, Fascicule III, Acte no 5119 (lire en ligne).

- ↑ Ferdinand Lot, Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine. Partie 1, vol. 2, Paris, H. Champion, (lire en ligne), chap. 287, p. 91.

- ↑ Robert Favreau, Jean Michaud, Bernadette Mora, Corpus des inscriptions de la France médiévale. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Centre national de la recherche scientifique, , 311 p. (lire en ligne [PDF]), p. 109.

- ↑ Chevalier 1897, p. 195-196.

- ↑ Chevalier 1897, p. 462.

- Chevalier 1897, p. 181.

- ↑ Notice no IA26000026, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ Bois et Burgard 2004, Mathilde Tissot, « Les tours de Quint », p. 69-72.

- ↑ Bois et Burgard 2004, Mathilde Tissot, « Le château de Pontaix », p. 73-76.

- ↑ Bois et Burgard 2004, Claude Huot, « La tour de Crest », p. 79-85.

- ↑ Bois et Burgard 2004, Michèle Bois, « Le château de Grâne », p. 102.

- ↑ Chevalier 1897, p. 245.

- ↑ Pierre-Yves Laffont, Atlas des châteaux du Vivarais (Xe au XIIIe siècle), Lyon, Alpara, coll. « DARA », , 286 p. (ISBN 978-2-9516145-5-0, lire en ligne).

- ↑ (en) Charles Cawley, « Flotte de Royans », sur fmg.ac/MedLands (Foundation for Medieval Genealogy) (consulté en ).

- ↑ Pierre Duparc, Le comté de Genève, (IXe – XVe siècles), t. XXXIX, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, coll. « Mémoires et documents » (réimpr. 1978) (1re éd. 1955), 621 p. (lire en ligne), p. 189.

- ↑ Raoul Busquet, « Un autre gouverneur oublié : Charles de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier (1437-1439) », Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille, 1937-1938, p. 415-422 (lire en ligne)

- Chevalier 1897, p. 173-176.

- ↑ Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Léoncel au diocèse de Die, ordre de Cîteaux, Impr. et lith. Bourron, , 320 p. (lire en ligne), pp. 7-8, IV. Sigillum Eustachii episcopi Valencie (et successorum ejus) de Pedagiis*.

- ↑ Chevalier 1897, p. 182-184.

- ↑ Ulysse Chevalier, Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de Léoncel au diocèse de Die, ordre de Cîteaux, Impr. et lith. Bourron, , 320 p. (lire en ligne), pp. 6-7, III. Sigillum Ademari Pictavensis pro securitate Molorum.

- ↑ Chevalier 1897, p. 185-190.

- ↑ Chevalier 1897, p. 190-216.

- ↑ Chevalier 1897, p. 217-249.

- ↑ Chevalier 1897, p. 248-295.

- ↑ Chevalier 1897, p. 256-257.

- ↑ Chevalier 1897, p. 295-319.

- ↑ Chevalier 1897, p. 320-330.

- ↑ Chevalier 1897, p. 330-375.

- ↑ Chevalier 1897, p. 375-466.

- ↑ Adolphe Vachet, Pierre Hector Coullié, Les anciens chanoines-comtes de Lyon, Lyon, impr. de E. Vitte, , 388 p. (lire en ligne), p. 206.

Voir aussi

modifierBibliographie

modifier- Joseph Berge, Les erreurs de l'histoire. Origines rectifiées de maisons féodales. Concerne les comtes de Provence, les princes d'Orange, les d'Adhémar de Monteil, les Poitiers-Valentinois, les vicomtes de Marseille et la maison de Baux, Menton, éd. France-Riviera, , 257 p..

- Michèle Bois et Chrystèle Burgard, Fortifications et châteaux dans la Drôme. Des premières positions défensives aux châteaux de plaisance, Paris, coll. « Histoires de patrimoines », , 191 p. (ISBN 978-2-913610-43-9).

- Jules Chevalier (chanoine, professeur d'histoire au grand séminaire de Romans), Mémoires pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois. Tome Ier, vol. 1 : Les anciens comtes de Die et de Valence, les comtes de Valentinois de la maison de Poitiers, Paris, Picard, , 477 p. (lire en ligne).

- Jules Chevalier (chanoine, professeur d'histoire au grand séminaire de Romans), Mémoires pour servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, vol. 2 : Le Procès entre les prétendants à l'héritage de Louis de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, le duché de Valentinois, César Borgia, Diane de Poitiers, le prince de Monaco, Paris, Picard, , 684 p..

- Ulysse Chevalier, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349, Impr. valentinoise, 1913-1926 (volumes présents sur gallica.bnf.fr, lire en ligne).

- Ulysse Chevalier, Notice historique sur l'ordre de St.-Ruf de Valence et dissertation sur l'origine des seigneurs de Poitiers, souverains dans le Valentinois et le Diois, Grenoble, Impr. Prudhomme, , 14 p. (lire en ligne), p. 9-14.

- Gustave de Rivoire de La Bâtie, Armorial de Dauphiné : contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et notables de cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard, Lyon, Imprimerie Louis Perrin (réimpr. 1969 (Allier, Grenoble)) (1re éd. 1867), 821 p. (lire en ligne), p. 534-.

- Wipertus H. Rudt de Collenberg, « Recherches sur l’origine des Poitiers-Valentinois », dans Lindsay Leonard Brook, Studies in genealogy and family history in tribute to Charles Evans on the occasion of his eightieth birthday, Association for the Promotion of Scholarship in Genealogy, , 436 p., p. 272-320.

Articles connexes

modifier- Armorial des familles du Dauphiné

- Armorial du Vivarais

- Histoire de la Drôme

- Liste de familles éteintes notoires de la noblesse française

Liens externes

modifier

- (en) Charles Cawley, « Chapter 7. Valentinois », sur fmg.ac/MedLands (Foundation for Medieval Genealogy) (consulté en ).

- « Comte de Valentinois », sur Sigilla : base numérique des sceaux conservés en France (consulté en ).

- Hélène et Thierry Bianco, « Les Poitiers-Valentinois », sur thierryhelene.bianco.free.fr, 01/25/2014.

- Etienne Pattou, « Maison de Poitiers. Comtes de Valentinois & seigneurs de Saint-Vallier » [PDF], sur racineshistoire.free.fr, 2008 (mise à jour : 17/04/2022).