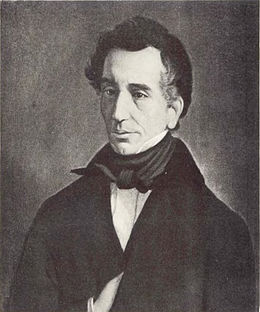

Alexandre Stourdza

Le prince Alexandre Stourdza (russe : Александр Скарлатович Стурдза, roumain : Alexandru Sturdza) est un diplomate et auteur russe d'origine moldave, né à Iași le et mort à Odessa le . Il est le beau-père du prince Evgueni Gagarine, neveu de Madame Swetchine.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Père |

Scarlat Sturdza (d) |

| Mère |

Sultana Konstantinovna Mourousi (d) |

| Fratrie | |

| Conjoints | |

| Enfants |

Il écrit et traduit en français divers textes sur l'Église orthodoxe.

Biographie

modifierNé en 1788, Stourdza appartenait à une famille d'origine hongroise qui s'était depuis longtemps établie dans la Moldavie. Son père, qui s'était compromis aux yeux du sultan par son zèle pour la Russie, jugea prudent, en 1792, de passer dans l'Empire russe, et il s'éleva à la dignité de conseiller intime.

Le jeune Alexandre fit ses études en Allemagne, et de retour en Russie, il voulut faire preuve de dévouement en écrivant en faveur des mesures adoptées par l'empereur. Les jésuites venaient de provoquer les soupçons d'Alexandre ; ils furent expulsés. Stourdza lança contre eux, et en faveur de l'Église orthodoxe, un écrit qui fit alors quelque sensation : les Réflexions sur la doctrine et l'esprit de l'Église orthodoxe furent traduites en allemand par August von Kotzebue, et l'auteur fut admis comme conseiller d'État dans la chancellerie du comte Ioánnis Kapodístrias.

En 1818, il accompagna, dans un emploi subalterne, l'empereur Alexandre au congrès d'Aix-la-Chapelle et, profitant de communications puisées à des sources officielles, il rédigea un Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne. Imprimé à cinquante exemplaires, destiné à être distribué à des souverains et à des ministres et à demeurer confidentiel, cet écrit obtint une publicité dont on fut contrarié en haut lieu. Un exemplaire parvint dans les mains du rédacteur du Times, qui le fit connaître partout. Le mémoire fut réimprimé à Paris et traduit en allemand. La sensation fut grande, et l'opinion publique de l'Allemagne se trouva rudement froissé. Destiné surtout à célébrer la gloire de la Russie et son rôle providentiel pour le bonheur du monde, rempli de citations bibliques, empreint d'un vague mysticisme (et c'était alors la tendance que prenaient les pensées d'Alexandre), l'œuvre du Moldave n'avait d'ailleurs aucune portée pratique. Il y signalait les universités comme le foyer de l'esprit révolutionnaire (aperçu que des événements ultérieurs n'ont pas démenti), et il indiquait vaguement la nécessité d'une réforme dans l'instruction supérieure. De nombreux écrits répliquèrent, parmi lesquelles le Coup d'œil sur les universités de l'Allemagne, par Charles de Villers.

Stourdza s'étant rendu à Dresde, il y épousa, en 1819, la fille du médecin Hufeland ; mais redoutant le sort de Kotzebue, provoqué en duel par un étudiant (le comte de Buchholz), inquiété par des lettres anonymes, il prit le parti de se retirer en Russie.

En 1822, il fit paraître un autre ouvrage, la Grèce en 1821 (Leipzig, in-8°), destiné, comme d'usage, à soutenir les vues du gouvernement russe ; mais bientôt Alexandre modifia ses idées au point de vue des affaires de la Grèce, et Stourdza rentra dans la vie privée. ll en sortit lorsque l'empereur Nicolas fut monté sur le trône, et il fut replacé au ministère des affaires étrangères.

En 1840, il prit sa retraite, et il passa le reste de sa vie dans ses domaines de l'Ukraine ou à Odessa. Il s'occupa surtout d'œuvres philanthropiques ; il fonda, en 1850, à Odessa un institut de diaconesses ou sœurs de charité se consacrant au service des pauvres et des malades, et il créa un couvent pour l'éducation de jeunes filles destinées à épouser les popes ou prêtres grecs, qui avaient l'habitude de prendre leurs femmes dans les dernières classes du peuple. Il s'occupa aussi de travaux littéraires ; il publia des livres de morale religieuse. Ses Lettres (en russe) sur les devoirs des ecclésiastiques furent très-bien accueillies du public ; une quatrième édition, mise au jour à Odessa, en 1844, attesta la vogue dont elles jouirent. Il fit imprimer, à Paris, en 1846, une traduction des Homélies de l'archevêque de Kharkiv, Innocent. Dès 1837, il avait écrit une biographie de son beau-père : C. W. Hufeland, esquisse de sa vie et sa mort chrétienne, Berlin, in-8°. Divers autres ouvrages, en russe et en grec moderne, furent le fruit de son activité. Stourdza mourut le 13 (25) juin 1834, dans son domaine de Munsyr, en Bessarabie.

Bibliographie

modifier- Stella Ghervas, Alexandre Stourdza (1791-1854) : un intellectuel orthodoxe face à l'Occident. Genève, Éd. Suzanne Hurter, 1999. (ISBN 2-940031-66-5)

- Stella Ghervas, Réinventer la tradition : Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte-Alliance. Paris, Honoré Champion, 2008. (ISBN 978-2-7453-1669-1)

Références

modifierLiens externes

modifier- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :