Corseul

Corseul [kɔʁsœl] (breton : Kersaout, gallo : Corsoeut) est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.

| Corseul | |

|

L’ancien presbytère devenu la mairie de Corseul, l’église Saint-Pierre et la place de l’église, la cella du temple de Mars, le petit pont de bois près du plan d'eau du Val de Gravel et une vue générale sud-est du bourg. |

|

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Côtes-d'Armor |

| Arrondissement | Dinan |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Dinan Agglomération |

| Maire Mandat |

Alain Jan 2020-2026 |

| Code postal | 22130 |

| Code commune | 22048 |

| Démographie | |

| Gentilé | Curiosolite ou Coriosolite |

| Population municipale |

2 270 hab. (2022 |

| Densité | 54 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 28′ 57″ nord, 2° 10′ 08″ ouest |

| Altitude | 120 m Min. 13 m Max. 126 m |

| Superficie | 41,74 km2 |

| Type | Commune rurale à habitat dispersé |

| Unité urbaine | Hors unité urbaine |

| Aire d'attraction | Dinan (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plancoët |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | corseul.fr |

| modifier |

|

Géographie

modifierLocalisation et Communes limitrophes

modifierDe mairie à mairie, Corseul est située à 7,4 km au sud-est de Plancoët et à 10,3 km au nord-ouest de Dinan.

| Commune | ......Saint-Maudez..... | Saint-Michel-de-Plélan |

| Distance | 3,7 km | 4,9 km |

| Orientation | S | S |

| Commune | ........Languenan....... | ..........Aucaleuc.......... |

| Distance | 4,9 km | 7,2 km |

| Orientation | NE | SE |

| Commune | ...Vildé-Guingalan.... | ...........Quévert........... |

| Distance | 6,7 km | 7 km |

| Orientation | SE | E |

| Commune | ..........Plancoët......... | ..........Bourseul.......... |

| Distance | 7,4 km | 8,4 km |

| Orientation | NO | O |

| Commune | Saint-Méloir-des-Bois | ...........Créhen............ |

| Distance | 9,2 km | 10 km |

| Orientation | SO | N |

| Commune | ............Taden............ |

| Distance | 14,2 km |

| Orientation | E |

Géologie, relief et hydrographie

modifierLes altitudes les plus élevées se trouvent ä la limite nord-est de la commune (124 mètres à la gare de Montafilan-Languenan et à la Ville-ęs-Moines) ainsi que dans la partie sud-est du finage communal (115 mètres à Tréfort et la Lande Baume), la plus basse à sa limite nord-ouest (11 mètres à la confluence du Ruisseau de Montafilan avec le Ruisseau de la Trimonerie). Le bourg est vers 80 mètres d'altitude. Le territoire est très vallonné et est baigné par plusieurs ruisseaux dont le principal est celui de Montafilan, affluent de rive droite de l'Arguenon, et dont plusieurs de ses propres affluents de rive droite traversent ou longent la commune : le Ruisseau des Vaux du Moulin sert au sud de limite avec Vildé-Guingalan et Saint-Maudez ; un autre, le Ruisseau des Vaux du Moulin, traverse la partie centrale de la commune, passant juste au sud du bourg, alimentant le plan d'eau du Val de Gravel, puis forme plus en aval une presqu'île de confluence très escarpée, utilisée par le passé comme oppidum (site de Montafilan) juste avant sa confluence ; plus en aval le Ruisseau de la Timonerie sert de limite nord à la commune, la séparant de Languenan.

-

Carte du réseau hydrographique de la commune de Corseul.

Un petit fleuve côtier, le Frémur prend sa source au hameau de La Nogatz au sud-est du territoire de la commune de Corseul, puis coule sur une longueur d'environ 20,7 km avant son embouchure entre Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux[1].

Climat

modifierEn 2010, le climat de la commune est de type climat océanique franc, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée, caractérisée par une faible pluviométrie en été et une bonne insolation[3]. Parallèlement l'observatoire de l'environnement en Bretagne publie en 2020 un zonage climatique de la région Bretagne, s'appuyant sur des données de Météo-France de 2009. La commune est, selon ce zonage, dans la zone « Intérieur », exposée à un climat médian, à dominante océanique[4].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 11,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 749 mm, avec 12,4 jours de précipitations en janvier et 6,3 jours en juillet[2]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Pleurtuit à 14 km à vol d'oiseau[5], est de 11,9 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 752,0 mm[6],[7]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[8].

Transports

modifierCorseul est traversé par la RD 794 (ancienne Route nationale 794 déclassée qui allait de Plancoët à Vitré) via Dinan. La commune est aussi desservie par la D 62 qui, côté nord, va en direction de Créhen et Saint-Cast-le-Guildo et côté sud se dirige vers La Landec et Trébédan.

Corseul est desservi par voie ferroviaire par la ligne de Lison à Lamballe (tronçon entre Dol-de-Bretagne et Lamballe via Dinan), ouverte en 1879 ; le gare se trouve dans la commune voisine de Languenan.

-

Plaque routière Michelin de l'ancienne RN 794 située à 5 km à l'est de Corseul.

-

Carte et panneau d'information des chemins de randonnée de Corseul.

Paysages et habitat

modifierCorseul présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en de multiples écarts (A. Marteville et P. Varin en citent 76, il est vrai avant les annexions de territoire par les communes voisines) formés de hameaux ("villages") et fermes isolées.

-

Vue est du bourg de Corseul.

-

La place de l’église au centre de Corseul.

-

La ferme du Haut-Bécherel.

Le bourg s'est développé depuis la Seconde Guerre mondiale, essaimant des maisons à sa périphérie. Le reste de la commune a pour l'essentiel conservé son caractère rural, échappant donc à la rurbanisation, à quelques exceptions près : la cité de Halouze, mais aussi ä l'est de la Ville ès Denis et entre Tréfort et la Lande Baume.

Urbanisme

modifierTypologie

modifierAu , Corseul est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[9]. Elle est située hors unité urbaine[10]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dinan, dont elle est une commune de la couronne[Note 1],[10]. Cette aire, qui regroupe 25 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[11],[12].

Occupation des sols

modifierL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,6 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (91,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (67,4 %), zones agricoles hétérogènes (13,1 %), prairies (10,1 %), forêts (5,3 %), zones urbanisées (2,3 %), mines, décharges et chantiers (1,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,6 %)[13]. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

modifierEn gallo, le nom de la commune est Corseû ou Corsoeut. Corseul vient des Coriosolites, un peuple gaulois dont le nom signifiait « les troupes qui veillent »[14].

C'est sous le nom de Civitas Coriosolitum (C. Cor.)[14] que la ville de Corseul est désignée sur une borne milliaire, gravée vers 269-270, trouvée à Saint-Méloir-des-Bois. C'est sous le nom de Fanum Martis (temple de Mars[14]) qu'elle apparaît dans la Table de Peutinger, itinéraire routier rédigé au IIIe siècle.

Dès le XIIe, la paroisse de Corseul est gratifiée de l’adjectif ethnique Corsoltensis (Anc. év. IV, 395), à l’instar des autres chefs-lieux de cité gallo-romaine ou de diocèse (Briocensis, Trecorensis, Corisopitensis, Venetensis, Macloviensis, Dolensis, etc.).

Pour résumer, on rencontre pour Corseul, au cours des siècles, les appellations suivantes : Fanum Martis (au IIIe siècle), Civitas Coriosolitum (au IVe siècle), Eccl. Corsult (vers 869), Corsolt (en 1084), villa Corsolt, Sancti Petri Corsoltensis ecclesia (en 1123), Corsot (en 1129, en 1163, en 1184), Corseut (à la fin du XIIe siècle), Corsout (en 1226, en 1259), Corseut (vers 1330), Corsout (en 1358), Coursout (vers 1400), Corseult (en 1443), Corsoult (en 1498, en 1509), Coursault (en 1557).

Histoire

modifierCorseul, qui couvrait plus de 110 hectares à l'époque gallo-romaine, est une ancienne paroisse de l'Armorique primitive qui englobait jadis, outre son propre territoire actuel, ceux de Quévert, Aucaleuc, Vildé-Guingalan (leur moitié nord), Saint-Maudez, Saint-Michel-de-Plélan, Saint-Méloir-des-Bois, Bourseul (leur moitié nord également), Nazareth (aujourd'hui un quartier à l'est de Plancoët) et Languenan (sa moitié sud).

Antiquité : Fanum Martis

modifierOccupée depuis la Préhistoire, située dans le territoire des Riedones[15], Corseul devient à l'époque gallo-romaine, la capitale des Coriosolites[14] (ou Curiosolites), peuple qui frappait monnaie. C'était alors la plus grande ville du grand ouest, dont il reste aujourd'hui de nombreux vestiges étonnants.

À l'issue de la conquête des Gaules par les légions romaines de César, Auguste, son successeur, organise la Gaule en plusieurs provinces, elles-mêmes divisées en circonscriptions administratives les civitates, reprenant généralement le tracé territorial des peuples gaulois. Chaque civitas s'organise autour d'une capitale. Mentionnés par Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules (57 av J.-C.), les Coriosolites sont amenés à bâtir ex nihilo, sous la pression de l'empereur Auguste, leur capitale administrative et religieuse. Celle-ci, construite sur le territoire correspondant à la cité gauloise des Coriosolites, fut nommée Fanum Martis (« Temple de Mars ») en latin. Les premiers éléments sont datables de 10 av. J.-C., mais c'est sous le règne de Tibère (14-37) que la ville se structure véritablement. Le carroyage dessiné par les rues s'étend sur une centaine d'hectares au moment de l'expansion maximale de la ville. La population de cette cité de taille moyenne a pu atteindre entre 5 000 et 8 000 habitants. La ville, qui n'a jamais été ceinte de remparts, décline peu à peu au moment des invasions germaniques qui marquent la fin de l'empire romain d'Occident. Au IVe siècle, vers 340, l'administration de la ville se déplace à Aleth (aujourd'hui Saint-Servan, quartier de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine), lieu plus facilement défendable. La ville de Corseul, supplantée, se dépeuple alors progressivement.

Aux IIIe et IVe siècles, comme beaucoup de métropoles régionales, Fanum Martis, la capitale gallo-romaine des Coriosolites créée vers 10 av. J.-C., change son nom et prend celui du peuple dont elle est la capitale pour devenir Corseul. Ces mutations toponymiques sont intervenues à une époque où la solidité de l'Empire romain s'effondrait. On observe alors, entre autres éléments significatifs, une renaissance des antiques divinités gauloises locales dans les sculptures religieuses et les inscriptions dédicatoires. Le changement de noms de cité relève sans doute un phénomène du même ordre, lié à une résurgence des vieux sentiments d'appartenance ethnique des peuples gaulois.

Plusieurs voies romaines desservaient Corseul, notamment le "chemin ferré"[16], dit aussi chemin d'Ahès, venant de Vorgium (Carhaix).

La forteresse de Montafilan

modifierMontafilan (ou Montafilant) aurait été une forteresse (un oppidum) des Coriosolites, avant d'être au Moyen Âge un château-fort dont il ne reste que des ruines pittoresques. Ce château est bâti sur une colline escarpée, formant une presqu'île, et défendu de tous côtés par des ravins profonds ; le site se trouve au confluent de la rivière de Montafilan et du ruisseau des Vaux et l'unique voie d'accès vers le plateau voisin mesure à peine 20 mètres de large[17].

Ce fut peut-être une des résidences de Conomor au haut Moyen Âge.

Roland I de Dinan, chevalier seigneur de Montalifant et de Coron, décédé en 1260, est à l'origine de la dynastie des seigneurs de Montalifant, dont la dernière représentante fut Françoise de Dinan (décédée en 1499), laquelle fut préceptrice d'Anne de Bretagne. Construit initialement au XIIe siècle probablement, le château de Montalifant fut fortement remanié dans le courant du XIVe siècle. Le château servit de carrière à partir du XVIe siècle et il n'en subsiste guère que deux tours et la moitié d'une troisième[18].

Moyen Âge

modifierSelon sa Vie latine, écrite vers 869, saint Malo aurait réalisé dans l'église de Corseul un triple miracle (ressuscité un mort, changé de l'eau en vin et une pierre en calice).

Dès 1084, Corsolt ou Corsoltum apparaît dans la charte de fondation du prieuré de L'Abbaye-sous-Dol (Archives de Maine-et-Loire). Alors que Corseul dépend de l'évêché de Saint-Malo, son église, ecclesia Sancti Petri Corsoltensis, est citée en 1123 (Anc. év. IV, 395), lorsque l'évêque d'Aleth fait, à la demande d'un clerc qui les tient de ses parents, don à l'abbaye de Marmoutier (Touraine) de la moitié des revenus, des dîmes et autres droits de l'église Saint-Pierre de Corseul : « À la demande d’un laïque, Jean, fils de Gaultier, qui possédait la moitié de l’église de Corseul, Donoald, évêque d’Aleth, donna cette moitié à Marmoutier (1120-1144). Elle devint ensuite prieuré cure de Beaulieu. En 1163, les moines de Saint-Jacut y possédaient des droits » (R. Couffon).

Dès 1123, on assiste à un conflit entre l'abbaye de Marmoutier et celle de Saint-Jacut, à propos des droits sur l'église Saint-Pierre de Corseul. En 1121, est cité, comme témoin d'un acte, un certain Hugo de Corsolt. Corseul (Corsot) est une paroisse titulaire d'un doyen dès 1184 (Anc. év. IV, 360). Par un acte de 1253, on apprend que les moines de l'abbaye de Beaulieu de Languédias jouissaient autrefois, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de vingt livres aux moines de Marmoutier, des revenus des églises de Corseul et de Saint-Maudez. Un prieuré dont la valeur est estimé à mille livres en 1665 dépendait jadis de l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu. L'abbaye de Saint-Jacut semble détenir aussi de nombreuses dîmes (Mettescieu, Mettrie, Lisoreu, Fauerais, Tremeur, Mallerieux, Montafilant, etc.) dans la paroisse de Corseul.

Temps modernes

modifierLa paroisse de Corseul appartenait à la sénéchaussée de Dinan.

Le couvent de Nazareth, occupé par des moines Dominicains fut fondé en 1648 par Catherine de Rosmadec, épouse de Guy II de Rieux, baronne de la Hunaudaye.

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Corseul en 1778 :

« Corseul ; sur une hauteur ; à 4 lieues au Sud-Sud-Ouest de Saint-Malo, son évêché ; à 12 lieues de Rennes; et à 2 lieues et demie de Dinan, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du Roi. On y compte 3 600 communiants[Note 2]. La cure est présentée par l'Abbé de Beaulieu. Ce territoire renferme quelques bonnes terres, le bois du Parc qui peut avoir 1 lieue de circuit, et des landes, comme presque partout ailleurs en très grande quantité[19]. »

Le même auteur cite les maisons nobles de Corseul en 1778, la principale étant Montafilan, annexée à la baronnie de la Hunaudaye ; il énumère les autres :

« La Caulnelaye, haute justice, appartient à M. Dubreil-de-Pont-Briand ; la Bouexière , le Mirouet , et la Grande-Bouexière , tous les trois avec hautes justices, à M. Vincent-des-Guimerais ; la Ville-Deneuc , haute justice , à M. Loisel de la Ville-Deneuc ; la Ville Foux, haute justice, à M. Avril ; la Ville-Raoul et la Ville-Roux, hautes justices, à M. Gouyon-de-Thaumatz ; la Tandourie, haute justice, à M. Duplessis-Guillaudeuc, le Bois-Adam, haute justice et le Forestic , moyenne justice, à M. de Begasson-du-Rox ; le Plessis-Madeuc , moyenne justice , à M. de Kermel ; l'Abbaye ou la Maison-l'Abbé , moyenne justice, à M. de Tregouët ; la Ville-Rue, moyenne justice, à M. de Tremigon ; la Ville-Hat, le Bois-Laurent et le Vinay[19]. »

Révolution française

modifierDurant la Révolution, la paroisse de Corseul (comme Nazareth) dépendait du doyenné de Plancoët.

En 1790, Corseul devient l'un des cantons du district de Dinan (le canton de Corseul comprenait les communes d'Aucaleuc, La Landec, Languenan, Saint-Maudez et Trigavou). En et cinq ans plus tard, cette localité qui compte plus de 4 000 habitants devient le siège d'une municipalité cantonale.

La paroisse Saint-Pierre de Corseul comptait en tout 10 prêtres en 1790. Jacques Le Mée[Note 3] était recteur de Corseul depuis 1765; il prêta le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, devenant donc prêtre assermenté; pendant la Terreur il renonça à la prêtrise, fut néanmoins arrêté et contracta un mariage fictif et fut preuve de sentiments républicains pour être libéré, ce qui ne l'empêcha pas de reprendre la prêtrise en 1800. Son vicaire Pierre-Louis Le Sage[Note 4] fut prêtre réfractaire, mais parvint à exercer clandestinement son ministère pendant la Terreur ; il devint recteur de Corseul entre 1804 et sa mort en 1819[20].

Jacques-Claude Forcoueffe[Note 5], sénéchal sous l'Ancien Régime et avocat, devenu un révolutionnaire zélé, fut assassiné par des Chouans le 13 prairial an III ().

Outre Augustin Marie-Joseph du Pontbriand[Note 6], lieutenant-colonel, plusieurs autres officiers chouans étaient originaires de Corseul : Joseph Le Cerf[Note 7], lieutenant en 1795-1796 ; Pierre Gibert, capitaine de chasseurs ; Isidore Gourneuf[Note 8], capitaine à le division de Dinan en 1799[21].

Le XIXe siècle

modifierL'intérêt retrouvé pour les ruines gallo-romaines à partir de l'époque romantique procura un sentiment de fierté aux habitants, qui sont depuis surnommés « Glorieux d'Corseu » par ceux des communes voisines (« glorieux » au sens de « fier »)[22].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Corseul en 1843 :

« Corseul : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom; aujourd'hui succursale, chef-lieu de perception. (...) Principaux villages : Le Verger, la Porte-Rocher, la Ville-Haute, la Leuvelais, le Tertre, les Petit et Grand Bois-Rolland, la Fourlais, la Noë-Bouexière, la Hâlouse, la Ville-Acca, la Gueurivais, Caulac, la Bardelais, la Grande-Evinais, la Louverie, les Grand et Petit-Trait, la Hingandais, la Grafas, les Villes Martin, le Vau-Morvan, la Garenne, la Ville-Mené, le Vauradeuc, la Maraudais, le Villeu, les Planches, la Ville-Boquet, Tréguihé, la Chauvais, la Hestrinais, la Tadourie, la Bouetardais, la Sebillais, la Poissonnais, la Restais, la Ville-ès-Foux, la Forestie, la Ville-Seneuc, la Penesais, la Ville-Quemat, la Gauvenais, Vildé-Bouétard, la Louvelais, la Nogas, la Ville-Guérin, la Ville-ès-Denis, Tréfort, le Vau-Besry, Saint-Uriac, l'Abbaye de Trégouet, la Touraudais, Chanteloup, Perro, la Bertranmas, Paignehel, la Hautière, le Bois Morin, Lisoreux, Montafilan, la Ville-au-Comte, la Ville-Rieux, Tremeur, la Ville-Ory, la Roche, la Lande-Pourrie, la Ville-au-Gris, la Revaudais, la Caunclaye, la Grande-Paupelinais, la Ville-Morin, le Tertre-Davy, la Ville-Michel, l'Hôtellerie, Rue-de-l'Abbaye. Superficie totale 5 532 hectares 82 ares 90 centiares, dont (..) terres labourables 4 345 ha, prés et pâturages 267 ha, bois 112 ha, vergers et jardins 80 ha, landes et incultes 448 ha, étangs 9 ha (..). Moulins : 19 (de Brandefer, de la Ville-Roux, à vent ; du Vau-Lambert, de Trémeur, de la Motte-Rieux, de l'Abbaye, de Montafilan, de Miroir, à eau. (..) La route départementale n°13 des Côtes-du-Nord, dite de Lamballe à Dinard, passe vers la limite nord-ouest de la commune de Corseul, dans la direction ouest-sud-ouest à nord-nord-est. La route de grande communication de Plancoët à Dinan passe dans le bourg même de Corseul, et court dans la commune nord-ouest à sud-est. On parle le français [en fait le gallo][23]. »

Les Filles de Sainte-Marie de Broons s'installent à Corseul en 1844[24].

Joachim Gaultier du Mottay écrit en 1862 que « le territoire de Corseul est généralement accidenté dans le sud et plat dans les autres parties ; ses terres sont bonnes et ses prés productifs ; le quinzième de la superficie est couvert de landes, dont seule une petite partie pourrait être livrée à la culture » ; il précise que Corseul possède une école de garçons ayant 79 élèves et une de filles en ayant 87[25].

Le XXe siècle

modifierLa Belle Époque

modifierLe plus de 600 personnes criant « À bas les Francs-Maçons ! À bas les proscripteurs ! Vive la liberté ! » s'opposent aux perquisitions menées par le Procureur de la République, le juge d'instruction assisté de son greffier et deux brigades de gendarmerie dans l'école tenue par les Frères de Ploërmel (fermée en vertu de la loi de 1901[26]) et qui est la propriété de M. de Pontbriand, maire de Corseul. « La gendarmerie charge, les chevaux piétinent les femmes ; c'est un spectacle écœurant » écrit le journal L'Ouest-Éclair qui ajoute que, une fois la perquisition terminée, les gendarmes se dirigent ensuite vers le château de M. du Breil de Pontbriand et saccagent pelouses et plates-bandes, et que, face à la foule qui les escorte et les conspue, plusieurs gendarmes doivent mettre pied à terre et que leurs chevaux épouvantés prennent la fuite en direction du village de l'Hôtellerie ; les magistrats regagnent en hâte leur voiture et reprennent la route de Dinan. « Cette manifestation improvisée se termine devant le calvaire de la place où les hommes, chapeau bas, et les femmes, prosternées, entonnent en chœur le Parce Domine. (..) Plus de trente procès-verbaux ont été dressés »[27]. Une douzaine de manifestants furent condamnés à des peines de prison dont Jean du Breil de Pontbriand et Méheut, qui furent condamnés à 10 jours de prison par le tribunal correctionnel de Dinan[28].

Le maire Achille du Breil de Pontbriand fut suspendu pendant un mois par le préfet des Côtes-du-Nord (puis finalement révoqué[29]) pour avoir favorisé le la manifestation tumultueuse dans sa commune contre les magistrats chargés de procéder à l'application de la loi du (loi sur les associations)[30]. Il redevint maire l'année suivante.

L'école tenue par les Filles de Sainte-Marie de Broons fut fermée par une décision ministérielle du , dont la légalité fut confirmée par la Cour de cassation en 1909[31].

En novembre 1906 l'inventaire des biens d'église, effectué sous la protection de la troupe et de la gendarmerie, se passa par contre sans incidents à Corseul[32].

-

La place centrale vers 1910 (carte postale).

-

La route de Dinan au début du XXe siècle (carte postale).

-

La Rue de Plancoët au début du XXe siècle (carte postale).

-

La Place de l'église au début du XXe siècle (carte postale).

-

La Place de l'église au début du XXe siècle (carte postale).

-

La Place de l'église au début du XXe siècle (carte postale).

-

Vue intérieure de l'église paroissiale Saint-Pierre (carte postale).

Un journal écrit en 1909 que les filles à marier de Corseul croient qu'en se laissent glisser assises à nu sur la pente d'un dolmen incliné posé au ras du sol, elles trouveront preneur dans l'année. Aussi la pierre a-t-elle été polie par des générations de postérieurs..[33].

La Première Guerre mondiale

modifierLe monument aux morts de Corseul porte les noms de 130 soldats morts pour la Patrie pendant la Première Guerre mondiale; parmi eux 8 sont morts en Belgique (dont Augustin Resnier, Isidore Marot, Frédéric Allory et Guillaume Josselin dès le , Félix Ménard le , Guillaume Lefeuvre le et Pierre Depagne ainsi que Lucien Légier en 1918) ; 3 sont morts en mer (Victor Hautière[Note 9], René Josse[Note 10] et Hippolyte Onen[Note 11] ) ; Louis Chenu et Arsène Trohiard sont morts en Turquie en 1915 lors de la bataille de Sedd-Ul-Bahr ; Julien Brouard est mort de ses blessures alors qu'il était en captivité en Allemagne ; François Bouvier est mort de maladie le dans l'actuelle Macédoine du Nord ; tous les autres sont morts sur le sol français (dont Charles Brénugat, médecin major, fait chevalier de la Légion d'honneur[34] et décoré de la Croix de guerre, Adolphe Boixière, Célestin Fénice et Louis Hervé, décorés tous les trois à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre et René Fierdehaiche de la Médaille militaire)[35].

L'Entre-deux-guerres

modifierLe monument aux morts de Corseul a la forme d'un pilier commémoratif placé sur un piédestal dû au sculpteur Arthur Guéniot, qui porte à son avant un groupe statuaire représentant un Poilu mourant surmonté par une Victoire ailée ; le monument est aussi décoré de palmes, d'une croix latine et d'une croix de guerre. Il porte l'inscription :"1914-1918 AUX ENFANTS DE CORSEUL MORTS POUR LA PATRIE. Ceux qui pieusement sont ports pour la Patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie". Il est inauguré le [36], mais a été déplacé en 2001 sur le parvis de la mairie lors de l'aménagement de la Place de l'Église[37].

-

Corseul ː l'arrivée par la route de Dinan vers 1930 (carte postale).

-

L'église paroissiale de Corseul vers 1930 : vue extérieure (carte postale).

-

Les ruines du château de Montafilant vers 1930 (carte postale).

En 1924 un cultivateur trouva dans une lande inculte à Guipel près de Corseul 300 pièces à l'effigie de Constantin[38].

En septembre 1929 une tornade détruisit le pont de Cambeuf entre Bourseul et Corseul et « le ruisseau de Montafilant, transformé en torrent, a détruit tous les ouvrages d'art situés sur son cours »[39].

La Seconde Guerre mondiale

modifierLe monument aux morts de Corseul porte les noms de 17 personnes mortes pour la France durant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles plusieurs résistants (Hippolyte Macé, déporté au camp de concentration de Mauthausen et mort le au kommando de Gusen (Autriche), Anaïs Robert, morte en déportation le au camp de Ravensbrück (Allemagne) et Marie Allory, morte aussi au camp de Ravensbrück le ) ; Pierre Lhermitte, marin, fut mortellement blessé lors de l'explosion du Pluton dans le port de Casablanca (Maroc) le ; Henri Briot, René Fierdehaiche, Jean Jeuneux sont des soldats morts au printemps 1940 lors de la Bataille de France ; Jean Bude et Marie Ange Esnault sont morts en mer au printemps 1940 ; Arsène Rolland est mort alors qu'il était en captivité en Allemagne[35]. Joël Lelandais, membre du groupe de résistance Front national de Corseul (qui dépendait du 6e bataillon FFI des Côtes-du-Nord), a été tué accidentellement par un autre résistant le à Corseul[40].

L'après Seconde Guerre mondiale

modifierDeux soldats originaires de Corseul sont morts pour la France durant la guerre d'Algérie[35].

Les fouilles de la ville antique

modifierDepuis 1984, la Circonscription des Antiquités de Bretagne a effectué des fouilles en plusieurs endroits du site antique de Corseul. Elles ont permis de mettre au jour des niveaux d'occupation précoces, souvent bien conservés, s'étageant des années 50/20 av. J.-C. au début du règne de Néron. Si durant cette période, les aires étudiées s'individualisent bien chacune de par l'architecture de leurs édifices, et bien entendu de par leur évolution (transformations locales au sein du même espace urbain), on a pu aussi constater que des mutations identiques et plus ou moins contemporaines tendaient à les unir. Ainsi, la maçonnerie apparaît au même moment dans deux quartiers séparés de plus de 200 mètres. De même, l'introduction ou la disparition de productions en céramiques est constatée dans des couches sensiblement contemporaines mais appartenant à des secteurs différents de la ville. Des données se complètent d'un quartier à un autre, permettant ainsi de restituer l'extension progressive de la surface urbaine.

La création de la trame viaire est à peu près datée et on suit sa lente mise en place. Les données acquises, complétées par celles recueillies antérieurement au Clos Mulon, au Clos Julio et au Pont-Brûlé, permettent ainsi de proposer, au sujet des origines de la ville antique et de ses premières phases d'expansion, un schéma d'évolution beaucoup plus satisfaisant que celui avancé jusqu'alors.

En 2005, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour la villa antique des Alleux à Taden, située à proximité de l’ancien vicus[41] routier et portuaire de Taden. Cette agglomération était, durant la domination romaine, l’un des ports du chef-lieu de la cité des Coriosolites, Fanum Martis, devenue Corseul[42]. La commune de Corseul, réservoir d'antiquités romaines, est très reconnue, fouillée et étudiée pour son passé gallo-romain. Cependant, son patrimoine plus récent l'est moins. Davantage que l'ancien chef-lieu des Coriosolites, Corseul est un territoire de croix, de chapelles, de manoirs, de fermes anciennes et plus récentes. Cette commune rurale est un important témoin de l'évolution de son territoire et ses paysages.

Politique et administration

modifierCorseul élit sa première municipalité au début de l’année 1790. Elle devient chef-lieu de canton de 1790 jusqu'à l'an X. Le territoire de la commune de Corseul est diminué à plusieurs reprises :

- par l’ordonnance du , il cède à Bourseul une fraction, près du village de la Ville-Ory ;

- par la loi du , il cède alors à Plancoët une vingtaine de villages (Nazareth, les Evinais, les Traits, les Ville-Martin, Grafas, la Louverie, la Bardelais, Canlac, La Guérivais, la Ville-Mené, le Vauradeuc, la Ville-Morin, la Caunelaye, la Revaudais, la Grande Pouplinaye, la Glachais, la Flouriais, les Bois-Rolland, le Tertre, et la Louvelais) ;

- par la loi du , enfin, il cède à Saint-Michel-de-Plélan : les villages de la Mare, l'Hôtel-Rieux, le Bézier, la Ville-Buzard, les Ruettes et le Biez, de Peignehel, la Hautière et le Bois-Morin.

Des discussions animées eurent lieu au Sénat lors de la discussion de ce projet de loi entre le rapporteur Athanase Bassinet, favorable au projet, et le marquis de Carné, qui émet des réserves[43].

Liste des maires

modifierJumelages

modifierDepuis octobre 1987, la commune est jumelée avec Sonnenbühl, distante d’un peu plus de mille kilomètres. Cette ville allemande du Jura souabe, est située dans l’arrondissement de Reutlingen, dans le district de Tübingen, à 40 kilomètres au sud de Stuttgart dans le land du Bade-Wurtemberg. Ulrich Lukaszewitz, né le et mort le , un artiste peintre et homme politique de Reutlingen et de sa région, président de la Société franco-allemande de Reutlingen pendant 22 ans, avec pour objectif de parvenir à la compréhension entre les nations, a été l’initiateur du jumelage Corseul-Sonnenbühl[46],[47]. Passionné de motocross, il était ami avec Jules Coupé, ancien Maire de Corseul de 1970 à 1983. Celui-ci, ainsi que Gerd Bergweiler de Sonnenbühl, sont également à l’origine de ce jumelage. Jules Coupé avait été fait prisonnier pendant la Seconde guerre mondiale, ce qui a été la source de sa motivation, ne voulant plus connaître de conflit : « Plus jamais ça ! »[48].

Population et société

modifierDémographie

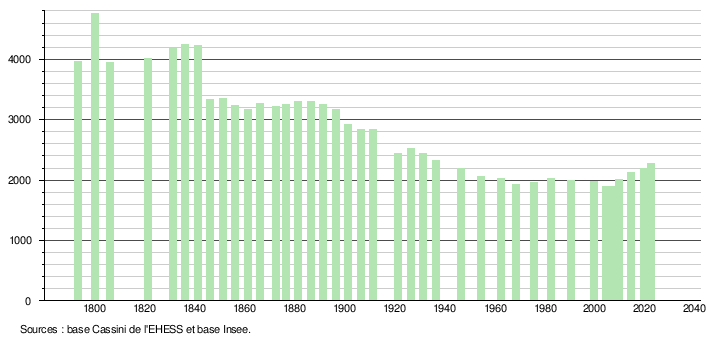

modifierL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[50].

En 2022, la commune comptait 2 270 habitants[Note 26], en évolution de +4,27 % par rapport à 2016 (Côtes-d'Armor : +1,78 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Les modifications territoriales survenues expliquent certaines évolutions démographiques, notamment la diminution subite de population entre 1841 et 1846.

En 1906, la commune compte 2 846 habitants, dont 573 cultivateurs, 185 domestiques de fermes et 6 meuniers en activité. Le bourg est habité par 322 personnes, les écarts les plus peuplés sont ceux de Tréguihé (83 habitants), Tréfort (78 habitants) et la Poissonnais (75 habitants). En 2013, la commune compte 2 109 personnes, parmi lesquels 1 722 actifs, dont 30 agriculteurs exploitants.

-

Le terrain de football de Corseul avec, en arrière-plan, l’église Saint-Pierre, la salle des sports, l’ArchéoMusée Coriosolis et l’école primaire publique.

-

Le pumptrack de Corseul inauguré le 19 avril 2024, situé derrière le but nord du terrain de football.

Circuit du Val de Gravel

modifierLe piste de moto-cross du Val de Gravel au sud du bourg de Corseul est un beau circuit à l'ancienne d’une longueur de 1,3 km. Il se développe le long d'un coteau naturel avec une succession de montées et de descentes importantes atteignant 35 %, et un retour par un bois derrière les spectateurs qui peuvent avoir une vue sur 95 % de la piste. Au-dessus de la ligne de départ, le coteau est aménagé en gradins qui peuvent recevoir des milliers de personnes. Le départ des courses est primordial pour espérer s'imposer car il y a peu d'obstacles techniques pour faire la différence.

Le circuit de l’Amicale motocycliste Coriosolite est un site emblématique pour les amateurs de moto-cross. Il a connu sa première compétition en 1958. De 1960 à 1990, le moto-cross était une institution au Val de Gravel.

Trois épreuves du championnat du monde de moto-cross ont eu lieu à Corseul durant cette période. Les 20 et , le Grand Prix de France 500 cm3, avec la victoire de l'Est-Allemand Paul Friedrichs, s'est tenu au Val de Gravel. Les 5 et , ce fut le tour du Grand Prix de France 250 cm3 avec ses 12 000 spectateurs et la victoire du Californien Danny Laporte au guidon de sa Yamaha d'usine no 92 (il remporta ce week-end là sa première victoire en Grand Prix et devint le premier Américain à être sacré champion du monde à la fin de la saison). Enfin, en 1988, la piste coriosolite accueillit le Grand Prix de France du championnat du monde de side-car-cross.

À la fin des années 1970, le club organisait également le Grand Prix du Million. Lors de ces courses, 7 000 à 8 000 spectateurs étaient rassemblés autour de la piste. Puis de 1990 à 2000, l’Amicale motocycliste Coriosolite a organisé des Supercross. À l'orée du XXIe siècle, l’enduro a pris le relais avant que le motocross ne fasse son retour en 2006. Hélas, les compétitions sont de plus en plus chères à organiser et les sponsors se font de plus en plus rares et moins généreux. Néanmoins, la piste coriosolite accueille chaque année une manche du Championnat de Bretagne 125 cm3 et des championnats de Bretagne MX1 et MX2 ainsi que le trophée CMB et le trophée Hyper U.

Depuis 2014, le circuit du Val de Gravel s'est diversifié avec l'organisation sur son site, ainsi que sur les chemins escarpés alentour, de la première compétition d'endurance de VTT, les 6 Heures VTT La Romaine. Le vendredi , cette édition inaugurale a accueilli 63 équipes engagées (29 duos et 34 trios) qui ont couru devant une gloire du cyclisme français et breton, présente parmi les spectateurs : Bernard Hinault venu amicalement en voisin.

- Le circuit de moto-cross du Val de Gravel géré par l'Amicale Motocycliste Coriosolite

-

Le départ de la première manche de motocross anciennes le .

-

Teddy Divet sur sa Honda le .

-

Julien Drouault sur sa Kawasaki le .

-

Le , départ d'une des courses de motocross sur le circuit du Val de Gravel.

Ferme pédagogique de Kemo

modifierLa ferme pédagogique de Kemo est une « arche de Noé » ouverte en 2013. Elle abrite environ 90 animaux : des chevaux, des poneys Shetland (dont Kemo, la mascotte de la ferme), des chèvres, des cochons, des lapins, des poules, des hamsters, des cochons d’Inde, des chiens et des chats. Ces animaux ont un rôle de médiateur en aidant à maintenir, à éveiller ou à améliorer le potentiel d’une personne en difficulté, que ce soit sur le plan moteur, mental, social ou affectif. Le public de cette zoothérapie est composé à 75 % de personnes handicapées. La ferme de Kemo accueille des classes, des mini camps et des familles.

Économie

modifierCarrières de Brandefert

modifierLa Société des Carrières de Brandefert (S.C.B), situées au sud du territoire communal au lieu-dit Les Vaux depuis le , est spécialisée dans la production de Granulat, de gravillons lavés, rose ou gris, de sable, de sable TP, de sable lavé, de GNTB, de GNTA, de ballast C2 et C4. En complément de son activité d’extraction, La S.C.B s’est également spécialisée dans la taille de pierre et la fabrication de produits, notamment du goudron[53],[54].

ESAT des Quatre Vaulx-Jardin

modifierL'association Quatre Vaulx–Les Mouettes est une association à but non lucratif dont le siège social est situé à Saint-Cast-le-Guildo, et placée sous l’autorité de l'Agence régionale de santé (ARS). Elle est engagée au service de personnes, jeunes ou adultes, présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés. Elle s'appuie sur les valeurs fondamentales et universelles des droits de l'Homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. L'association gère plusieurs établissements pour un total de 200 salariés, et constitue un ensemble associatif accompagnant des personnes handicapées.

L'ESAT Quatre Vaulx-Jardin de Corseul, qui est à dominante agricole, a été créé en 1985 sur 15 hectares au lieu-dit Coëtfinet. Il s'est développé pour répondre aux besoins d’orientation professionnelle des jeunes usagers du Centre d’Adaptation Psychomotrice de Saint-Cast. La place a manqué rapidement et l’association a recherché des terres agricoles pour assurer la croissance de l’ESAT. Celui-ci emploie désormais 105 personnes dont 97 ETP, et les accompagne dans leur projet d’insertion professionnelle au sein de six ateliers : le maraîchage biologique avec une certification Ecocert, qui a été la première activité pendant une dizaine d’années (30 personnes), associé à une boutique « bio » située sur le site, une station de compostage biologique, avec une certification Ecocert (18 personnes), pour répondre aux besoins d’amendement organique, une cuisine centrale avec restauration (12 personnes), un atelier de prestations de services et de sous-traitance (24 personnes), et des pépinières pour espaces verts (21 personnes). L'équipe d'encadrement des ouvriers est composée de 14 moniteurs d'ateliers.

Le centre équestre de L'Étrat

modifierLe centre équestre de L'Étrat, situé à Corseul dans le hameau de la Nogatz, aux abords de la source du Frémur, est affilié à la Fédération française d'équitation et agréé pour la formation professionnelle pour le bien-être équin[55]. Une vingtaine de chevaux sont hébergés à l'année[56].

À l’écurie de l’Étrat, des formations sont proposées aux professionnels de centres équestres pour se former aux savoirs de l’éthologie afin de pouvoir obtenir le Brevet Fédéral d’Encadrant en Équitation Ethologique (BFEEE 1), ainsi que les savoirs d'équitation éthologique de 1 à 5, pour une équitation qui repose sur une approche particulière basée entre autres sur la compréhension du comportement du cheval[55]. L'écurie est également fondatrice de la formation professionnelle Équipratik du Bien-être, axée sur la massothérapie, la géobiologie, le reiki, la naturopathie et l'équitation éthologique[56], en proposant notamment aux cavaliers de travailler le relationnel « homme-cheval » avec un outil basé sur les 10 fondamentaux de la méthode d'Andy Booth, les méthodes de Pat Parelli et celles du Haras de la Cense[56]. L'écurie initie également aux soins par la chromothérapie sur le cheval, au travail au sol avec le cheval (appelé Équifeel), à l'harmonisation du lieu de vie du cheval, à la naturopathie équine, ainsi qu'une formation pour devenir énergéticien. Avec des intervenants extérieurs spécialisés dans le bien-être du cavalier et du cheval, l'écurie organise aussi des stages de yoga à cheval, de communication animale, de reiki humain, d'aromathérapie en plus des disciplines déjà proposées sur place[56].

Centrale à Béton

modifierLafarge Béton de l'Ouest, division de Lafarge France, filiale du Groupe Holcim, le leader mondial des matériaux de construction innovants et durables, dispose d'une centrale à béton à Corseul pour la zone de Dinan.

Carra Classic

modifierAtelier de restauration de véhicules anciens et de compétition de caractère de toutes marques, spécialiste de Porsche et des flat 6 de Zuffenhausen.

Culture locale et patrimoine

modifierLieux et monuments

modifier- L'église Saint-Pierre[57].

- L'église a été reconstruite en 1836 au centre du bourg de Corseul, et consacrée en 1839. Son porche nord date du XVe siècle[58]. Elle contient un bénitier du XVe siècle taillé dans une colonne antique en granit, dont les bords ont été usés par l’affûtage d’outils après bénédiction, et qui présente quatre têtes humaines sculptées sur l’extérieur. L’église conserve également une cuve baptismale du XIIe siècle. Cette vasque, d'une hauteur de 85 cm, est portée alternativement par quatre cariatides : deux sur le ventre avec la tête brisée, et deux sur le dos. Elle possède deux poissons, symbole du Christ, sculptés à l'intérieur. Côté sud, à la base d’un pilier de l'église, la stèle funéraire de Silicia a été réemployée lors de la construction de l’édifice actuel au XIXe siècle. Cette stèle avait été érigée par un officier romain, Caius Flavius Ianuarius, à la mémoire de sa mère, morte à Corseul à l'âge de 65 ans. Cette carthaginoise, Silicia Namgidde, avait quitté son pays pour rejoindre son fils dans la cité des Coriosolites. Les vitraux de l’église sont de Charles Lévêque[59] de Beauvais et ont été réalisés en 1876.

-

L'église Saint-Pierre.

-

L'arrière de l'église Saint-Pierre de Corseul vue de la rue de Lessard.

-

La cuve baptismale du XIIe siècle de l’église Saint Pierre de Corseul.

- La chapelle Sainte-Eugénie.

- Bâtie en pierre de taille en granit et couverte d’une toiture en ardoise, elle est la dernière chapelle accessible encore en état sur la commune de Corseul. Elle a été reconstruite en 1735 et a conservé un fenestrage du XIVe siècle, ainsi que quelques boiseries dont le reste d’une chaire avec ses bois peints, son autel et sa balustrade de chœur. À l’intérieur, il y a un certain nombre de fragments de colonnes romaines réemployés dont l’un réutilisé de façon classique en bénitier. Il y a également quelques statues naïves dont celle de Sainte Eugénie (XVIIe siècle), la patronne du lieu, habillée à l’antique et tenant une épée dans sa main gauche. Le culte de cette vierge qui aurait subi le martyre en 257 se répandit en Gaule et en Armorique où il ne subsisterait plus aujourd’hui en dehors des Côtes-d'Armor. Ainsi, on l’invoque toujours, sous le nom de Sainte Tujane, en la chapelle de Corseul, en la chapelle Notre Dame du Haut Trédaniel, à la fontaine de Morieux, en la chapelle et à la fontaine de Plerneuf. En 1685, un chapelain y célébrait la messe tous les dimanches et ce jusqu’à la Révolution au cours de laquelle la cloche fut enlevée. Elle sera remplacée en 1824. En 1909 la messe y était célébrée tous les dimanches sauf les jours de grandes fêtes. Une procession annuelle au mois de mai rassemble toujours une centaine de fidèles.

-

La chapelle Sainte-Eugénie.

-

Cette croix, située près Sainte-Eugénie et datant de 1895, est l’œuvre de l’atelier Yves Hernot à Lannion.

- Plusieurs sites ont fait l'objet de fouilles à Corseul, dont trois sont aujourd'hui valorisés. Il s'agit du sanctuaire du Haut-Bécherel, du quartier commercial de Monterfil et de la domus du Clos Mulon.

- le sanctuaire des Coriosolites dit « temple de Mars » au Haut-Bécherel, Classé MH (1840, 1997, Ruines romaines dites Temple de Mars, classement par liste de 1840. Site gallo-romain, comprenant les vestiges archéologiques enfouis et en élévation, classement par arrêté du 24 février 1997)[60].

- C'est le vestige gallo-romain le plus haut de Bretagne.

- le quartier commercial de Monterfil, appelé aussi le jardin des Antiques, Inscrit MH (1995, Vestiges archéologiques gallo-romains de la réserve de Monterfil, ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés)[61].

- Il a été fouillé de 1986 à 1998 sous la direction d’Hervé Kerébel. Le site est articulé autour d’un axe de circulation de dix mètres de large. Cette voie, bordée de chaque côté par des portiques à colonnade de style toscan, était la plus importante de la ville antique. Elle traverse le site d’ouest en est et aboutit au forum, mis au jour mais aussitôt recouvert. Sur le côté Nord, il y avait trois édifices servant d’entrepôts avec un grand portique de façade. Sur le côté Sud, il y avait trois édifices à portiques abritant des boutiques, un lieu de réunion (basilique privée) et en arrière, des maisons d’habitation. Des arrière-boutiques, des habitations (domus) et des puits sont encore visibles sur le site. Les objets retrouvés lors des fouilles, témoins d’une vie économique intense où la monnaie romaine était le moyen indispensable pour les échanges et transactions, sont exposés au Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis.

- la domus du Clos-Mulon, Inscrite MH (1990, 2000, Vestiges archéologique)[62].

- Les premières villas avaient été construite dès le Ier siècle selon un quadrillage déterminant des îlots urbains (insulae). La domus du Clos-Mulon est située à 100 mètres du centre du bourg. Au cours des trois premiers siècles de notre ère, la domus du Clos-Mulon appartenait probablement à un notable coriosolite aisé qui y recevait sa clientèle. Plus tard, elle fut complétée à l'ouest par un ensemble thermal.

-

Sanctuaire Coriosolite dit « temple de Mars », certainement dédié à Mars-Mullo.

-

Le forum gallo-romain dans l'actuel quartier de Monterfil.

- L’ancien presbytère, devenu la mairie, est un des monuments remarquables de Corseul par ses dimensions et par le bon état de son enduit. Il a été construit dans un style néo-classique par l’architecte Hamon de Saint-Servan. Le presbytère de Corseul présente des similitudes esthétiques avec le château de l'Argentaye construit à la même époque à Saint-Lormel par le même architecte.

- Restes du château de Montalifan (XIIe – XVe siècle), Inscrit MH (1926, inscription par arrêté du 27 février 1926)[63].

- Ce château médiéval, construit par les vicomtes de Dinan à partir du XIIe siècle, est en partie détruit[64]. Cependant, une partie reste visitable librement. Le site du château, un promontoire au milieu d'une vallée encaissée, a peut-être été utilisé comme oppidum à l'époque pré-romaine. L'édifice, en forme de triangle flanqué de sept tours, a été remanié au XIVe siècle. À la fin du XVe siècle, il a été abandonné et a servi de carrière de pierre. On y a découvert une statue de sainte Agathe avec, à ses côtés, un chevalier et une dame du XIIIe siècle.

- Cette bâtisse en schiste et granit couverte d’ardoises, fut construite à partir d'un temple gallo-romain par la famille du Breil de Pontbriand en 1864. Le château de Monterfil est composé d'un avant-corps très saillant cantonné de deux tours circulaires couvertes en poivrière. Le corps arrière est plus allongé. Le perron a une balustrade et un balcon polylobés. Il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[65].

-

Le château de Monterfil au début du XXe siècle (carte postale).

- Le manoir de La Bage de Trégouët

- C'est une ancienne abbaye, située rue de l'Hôtellerie, qui a été transformée en manoir et qui a été remaniée au XIXe siècle. Le manoir fut la propriété de Jehan Labbé en 1480, puis successivement des familles Labbé (du XIIIe siècle au XVIIe siècle), Trégouët (XVIIe siècle-XVIIIe siècle) et L'Estang du Rusquec.

-

Le château de l'Abbaye au début du XXe siècle (carte postale).

- Manoir de La Tandourie : ce manoir, avec chapelle et courtil clos de douves, était le centre de la juridiction de Corseul.

-

Le château de la Tandourie au début du XXe siècle (carte postale).

- Le manoir de La Vildé-Bouétard

- Ancienne dépendance de la commanderie de La Guerche à Yvignac, templière jusqu'en 1308. Le manoir est ensuite passé aux mains des hospitaliers.

- Cette noble demeure, avec sa tour carrée et son imposant escalier à vis en bois, fut celle de la famille Madeuc, un des plus anciens noms de la région, qui signifie « bienfaisant » en breton. La porte principale est couronnée d’un fronton triangulaire aux armoiries de la famille Gaudemont de la Monforière, propriétaires au XVIIIe siècle, il est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel[66].

- La fontaine Saint-Uriac (Saint-Thuriau)

- Cette fontaine se compose d'un bassin de 16 m2 toujours rempli d'eau, même par temps de sécheresse. L'encaissement est constitué de grandes dalles rangées verticalement. On rapporte que Saint Uriac renversa une stèle que le peuple allait adorer au milieu du temple païen dit « de Mars ».

- La croix mérovingienne (XIe siècle), située rue de Montafilan

- Cette croix en granit à l'aspect brut mesure 2,30 mètres hors sol. Elle a été déplacée au XXe siècle pour des raisons de sécurité car elle empiétait sur la rue. Un Christ, peut-être martelé à la Révolution, reste encore visible sur le fût avec un éclairage rasant. Ce monument est peut-être, à l'origine, un monolithe préhistorique, christianisé à l'époque mérovingienne. En effet, nous retrouvons un réemploi similaire au griffon de la source de la fontaine Saint-Uriac à Corseul, mais ce réemploi date de la fin de l'occupation romaine, à l'arrivée des moines britons d'Irlande en Armorique.

- Statue Notre-Dame-de-Persévérance,

- Œuvre du sculpteur français Adolphe Masselot au début du XXe siècle, elle a été réalisée en fonte d’aluminium peinte en blanc et porte dans ses bras l’enfant Jésus. Un fût ainsi que la base d’une colonne gallo-romaine ont été réemployés comme socle de la statue. Une inscription en creux indique l’identité du modèle et le nom de l’auteur : « ND DE PERSÉVÉRANCE » « A. MASSELOT »

- Le four à pain de la Hestrinais

- Ce n'est pas un outil exceptionnel, même à Corseul où, comme ailleurs, chaque ferme possédait et utilisait son four à cuire le pain. Parfois adossé au mur de l'exploitation, le plus souvent constructions isolées, les fours à pain avaient deux usages principaux : la cuisson du pain, mais aussi la récupération des cendres de chauffe, servant de lessive lors du lavage périodique des draps de la maison. Rajoutons éventuellement, dans une période encore plus ou moins récente, la cuisson de marmites de pommes de terre pour la nourriture des cochons. Le four de la Hestrinais est formé d'une base ou assise, supportant une sole en briques ou en glaise, le tout surmonté d'un dôme à base de sable et mortier permettant de résister à des températures de 300 degrés. L'ensemble de la structure est habillé de moellons de pierres diverses encadrant l'ouverture en demi cercle. Le combustible de chauffe était du fagot, en excluant les bois résineux en raison de leurs odeurs résiduelles. Abandonnés la plupart du temps en raison de l'industrialisation du pain, les fours sont parfois remis à neuf pour quelques fêtes du pain ou rassemblements festifs des périodes estivales. À l'époque féodale, existaient des « fours banaux », privilège seigneurial, obligeant les sujets à utiliser les fours de leur seigneur, moyennant une redevance, la banalité.

- Le colombier de la Grande Boixière,

- De plan circulaire, construit en moellon de schiste, de pierres de taille en granite et de briques, il est couvert d’une toiture en schiste. Il date du XVIe siècle/XVIIe siècle. Au colombier répondait autrefois un manoir, celui de la Grande Boixière, disparu dès 1827 sur le cadastre ancien.

-

Inscriptions au-dessus de l'entrée nord de l'église Saint-Pierre.

-

Pilier romain sur le site du Clos Mulon.

-

Site du Clos Mulon.

-

Maquette de la domus du Clos Mulon.

-

La domus du Clos Mulon.

-

Le château de Montafilan.

Coriosolis, le Centre d'Interprétation du Patrimoine

modifierEn 1957, le docteur Guidon fonde la Société archéologique de Corseul la Romaine. Vingt ans plus tard, un musée est créé au deuxième étage de la mairie. Il présentait des objets issus des fouilles menées par les archéologues et par Monsieur Ricordel et ses élèves. Coriosolis a ouvert dans la capitale gallo-romaine des Coriosolites en . Situé dans l’ancienne école publique de la commune (rue César Mulon), un bâtiment remarquable du XIXe siècle, Coriosolis est un espace muséographique ludique qui fait remonter le temps de l’époque contemporaine à la préhistoire. Il a pour missions la médiation, la pédagogie, la conservation, la mise en valeur, la production culturelle et la diffusion des richesses historiques, culturelles, industrielles et naturelles du territoire de la Communauté de Communes, mais aussi des territoires voisins (Territoire intercommunal entre Granit et Émeraude).

Depuis le , Coriosolis accueille le public pour une expérience virtuelle au cœur du Temple de Mars. En immersion à 360° grâce à des lunettes de réalité virtuelle, le visiteur, s’imaginant vêtu d’une toge et chaussé de sandales, incarne pendant une dizaine de minutes un pèlerin du IIe siècle découvrant le sanctuaire coriosolite pour la première fois. Le visiteur peut aussi aller directement sur place, au pied des ruines du Temple de Mars, en parcours libre ou guidé par un médiateur. Chacun peut alors explorer le site en réalité augmentée, avec un smartphone ou une tablette, et ainsi visualiser l’édifice tel qu’il était il y a 1800 ans.

Personnalités liées à la commune

modifier- Famille du Breil de Pontbriand, dont :

- Augustin Marie-Joseph du Breil de Pontbriand (1778-1852), émigré entre 1792 et 1801, servit dans l'Armée des Princes en 1791 et 1792 ; il participa à l'expédition de Quiberon, accompagna le comte d'Artois à l'Île d'Yeu, puis à Jersey; chef de bataillon des volontaires royaux de Dinan lors des Cent-Jours, maire de Corseul sous la Restauration.

- Joseph Marcadé, né le à Corseul, évêque de Laval entre 1936 et 1938, décédé le à Marseille.

- Ernest Rouxel, né le à Corseul et mort le à Ploubalay, dont il a été le maire de 1941 à 1983, est un homme politique français.

- Eva Simonet (1938-2020), actrice et attachée de presse française, sœur de Jacques Perrin et mère de Christophe Barratier y est morte le [67].

Héraldique

modifier| Blason | De sinople à trois fusées de gueules chargées chacune d'une moucheture d'hermine de sable, accompagnées de sept tourteaux de gueules, quatre rangés en chef et trois en pointe ordonnés 2 et 1. |

|

|---|---|---|

| Détails | * Il y a là non-respect de la règle de contrariété des couleurs : ces armes sont fautives. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

modifierNotes

modifier- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Personnes en âge de communier.

- ↑ Jacques Le Mée, né le à Jugon, décédé le à Jugon.

- ↑ Pierre-Louis Le Sage, né le à Pleslin, décédé le à Corseul.

- ↑ Jacques-Claude Forcoueffe, né à Éréac, décédé le à Corseul.

- ↑ Augustin Marie-Joseph de Pontbriand, né le à Dinan, décédé le à Corseul.

- ↑ Probablement Joseph Le Cerf, né le à Corseul.

- ↑ Isidore Gourneuf, né le à Corseul, marchand, décédé le à Corseul.

- ↑ Victor Hautière, mort le dans le naufrage de l'Alexandra (un chalutier réquisitionné) dans le golfe d'Antalya.

- ↑ René Josse, mort le lors du naufrage du Provence II.

- ↑ Hippolyte Onen, mort des suites de ses blessures le à bord du navire-hôpital Bien-Hoa.

- ↑ Étienne Goupil, né le au Bourg de Corseul, décédé le au Bourg de Corseul.

- ↑ Pierre Le Métayer, né le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Laurent Chas, né le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Jacques Huet, baptisé le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Laurent Guillemot, né vers 1766 à Trédias, décédé le à Corseul.

- ↑ Pierre-François Allain, né le à Plélan-le-Petit, décédé

- ↑ Augustin Marie-Joseph de Pontbriand, né le à Dinan, décédé le à Corseul.

- ↑ Jean-Baptiste Berest, né le à Tréguihé en Corseul, décédé le , rue de L'Abbaye à Corseul.

- ↑ Éloi Salmon, né le ä Corseul, décédé le à Plancoët.

- ↑ Eugène Thomas Ambroise Mallard, né le à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, décédé

- ↑ Achille du Breil de Pontbriand de la Caunelaye, né le à La Prévostais en Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Ernest Le Mire, né le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Xavier du Breil de Pontbriand de la Caunelaye, né le au château de l'Ecly en Pleugueneuc (Ille-et-Vilaine), décédé le à Corseul.

- ↑ Victor Rouxel, né le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

Cartes

modifier- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes [archive] », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

modifier- ↑ Sandre, « Fiche cours d'eau - le Frémur (J1004000) [archive] » (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. [archive] », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Les zones climatiques en Bretagne. [archive] », sur bretagne-environnement.fr, (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Corseul et Pleurtuit [archive] », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Dinard » (commune de Pleurtuit) - fiche climatologique - période 1991-2020 [archive] », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Dinard » (commune de Pleurtuit) - fiche de métadonnées. [archive] », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. [archive] », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité [archive] », sur le site de l’Insee, (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune [archive] ».

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dinan [archive] », sur insee.fr (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville [archive] », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). [archive] », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Bernard Merdrignac, « Histoire de Rennes », dans Bernard Merdrignac, Aubert Gauthier, Croix Alain, Denis Michel (dir.) et Jean-Yves Veillard (iconographie), Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol. 119-2, Rennes, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, (ISBN 978-2-7535-2127-8, ISSN 0399-0826, lire en ligne [archive]), pages 196 à 200.

- ↑ Le sanctuaire de Mars découvert près de Rennes signe la conquête romaine de Pierre Grumberg in Guerres et Histoire n°73 - juin 2023

- ↑ Jacques Richard, « « Chaussée » et « chemin ferré » », Romania, , p. 262 à 266 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ Vicomte Frotier de la Messelière, « De l'âge probable des châteaux de terre des Côtes-du-Nord [archive] », sur Gallica, (consulté le ).

- ↑ « bretagne_montafilan [archive] » (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne [archive]), p. 236 à 243.

- ↑ « Le Clergé de Corseul-Nazareth [archive] », sur infobretagne.com (consulté le ).

- ↑ « Étymologie et histoire de Corseul [archive] », sur infobretagne.com (consulté le ).

- ↑ Corentin Le Doujet, Les tribus bretonnes, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 31 juillet 2020.

- ↑ A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Rennes, Molliex, (lire en ligne [archive]), p. 205 à 207.

- ↑ Notice biographique sur Marie-Anne Petibon, en religion mère Saint-André, supérieure générale pendant quarante-huit ans de la congrégation des Filles de Sainte-Marie de la Présentation de Broons, Broons, (lire en ligne [archive]), p. 19.

- ↑ Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord : rédigée sur les documents officiels les plus récents, Paris, L. Hachette, (lire en ligne [archive]), p. 378 à 380.

- ↑ « La mort des congrégations. Celles qui vont disparaître », L'Ouest-Éclair, , p. 1 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Les perquisitions en Bretagne. Dans les Côtes-du-Nord. Violente manifestation à Corseul. La foule chargée. Trente procès-verbaux dressés », L'Ouest-Éclair, , p. 1 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Les condamnés de Corseul », L'Ouest-Éclair, , p. 3 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Corseul », La Dépêche de Brest et de l'Ouest, , p. 3 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Maire suspendu », Le Progrès : journal de Lyon, politique, quotidien, , p. 2 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Associations. Loi du 7 juillet 1904 », Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, , p. 347-348 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Les inventaires », L'Ouest-Éclair, , p. 3 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Échos. Avis aux jeunes filles », Le Midi socialiste : quotidien régional, , p. 1 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Corseul. Chevalier de la Légion d'honneur », L'Ouest-Éclair, , p. 3 (lire en ligne [archive], consulté le )

- « MémorialGenWeb Relevé [archive] », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- ↑ « Corseul. L'inauguration du monument aux morts », L'Ouest-Éclair, (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Corseul 22130 Côtes-d'Armor [archive] », sur monuments-aux-morts.fr (consulté le ).

- ↑ « Découverte de 300 pièces de monnaie romaine », L'Express d'Angers et de l'Ouest : organe des intérêts économiques, sociaux et agricoles de la région, , p. 1 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « La tornade dans le nord de la Bretagne a pris l'ampleur d'un véritable cataclysme », L'Ouest-Éclair, , p. 4 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ « Corseul. Stèle commémorative Joseph LELANDAIS (Relevé n° 67413) [archive] », sur memorialgenweb.org, (consulté le ).

- ↑ Vicus : nom latin donné à une petite agglomération, notamment en Gaule romaine. Il pouvait s’agir d’un village gaulois d’avant la conquête.

- ↑ [PDF]rapport d'activité 2006 de l’Inrap page 80 [archive]

- ↑ « Discussion du projet de loi relatif à la commune de Corseul », Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat : compte rendu in-extenso, , p. 798 à 800 (lire en ligne [archive], consulté le ).

- ↑ Julien Allory, né le à Corseul, décédé le à Corseul.

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 [archive] », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ « Trauer um Ulrich Lukaszewitz: »Sein Tod ist ein Verlust für die Stadt« », www.gea.de, (lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ « Reutlinger SPD-Politiker Ulrich Lukaszewitz gestorben », www.swp.de, (lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ « Corseul et Sonnenbühl ont célébré leurs 35 ans d’amitié », www.letelegramme.fr, (lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ L'organisation du recensement [archive], sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements [archive], sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui [archive] sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006 [archive], 2007 [archive], 2008 [archive], 2009 [archive], 2010 [archive], 2011 [archive], 2012 [archive], 2013 [archive], 2014 [archive], 2015 [archive], 2016 [archive], 2017 [archive], 2018 [archive], 2019 [archive], 2020 [archive], 2021 [archive] et 2022 [archive].

- ↑ « Le granit, les racines de la Bretagne », scb-granits.com, 00-00-0000 (lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ « Carrières De Brandefert », www.pagespro.com, 00-00-0000 (lire en ligne [archive], consulté le )

- Rédaction Dinan, « Bien-être animal : cette écurie près de Dinan devient centre de formation », actu.fr, (lire en ligne [archive], consulté le )

- Écurie de l'Étrat, « Écurie de l'Étrat - Centre Équestre - Centre de Formations Professionnelles - Centre bien être et méditation », ecuriedeletrat.com, 00 00 0000 (lire en ligne [archive], consulté le )

- ↑ « Les objets classés de l'église [archive] », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- ↑ R. Couffon, « Répertoire des églises et chapelles des diocèses de Saint-Brieuc et Tréguier », Société d'émulation des Côtes-du-Nord, bulletins et mémoires, Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, , p. 93 (lire en ligne [archive]).

- ↑ Répertoire des peintres-verriers [archive]

- ↑ « Site gallo-romain du Haut-Bécherel - Temple de Mars [archive] », notice no PA00089068, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Site gallo-romain de Monterfil [archive] », notice no PA00135251, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Vestiges archéologiques gallo-romains du Clos-Mulon [archive] », notice no PA00089757, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Restes du château de Montalifant [archive] », notice no PA00089067, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ « Château de Montafilan (Corseul) [archive] », sur patrimoine.bzh (consulté le ).

- ↑ Notice no IA22005301 [archive], sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ Notice no IA22133176 [archive], sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ http://archive.wikiwix.com/2020/12/28/cinema/actualite-cinema/eva-simonet-actrice-et-attachee-de-presse-est-morte/

Voir aussi

modifierBibliographie

modifier- Loïc Langouet, « La voie romaine Corseul-Avranches et son insertion dans le paysage », dans Les dossiers du Centre Régional Archéologique d'Alet, vol. 22, 1994, p. 47-70.

- Tigris / Flohic Éditions, œuvre collective.

- Fichet de Clairfontaine et al., 1985.

Articles connexes

modifier- Liste des communes des Côtes-d'Armor

- Communauté d'agglomération Dinan Agglomération

- Temple de Mars de Corseul

- Site archéologique de Corseul

- Gare de Corseul - Languenan

Liens externes

modifier

- Site officiel [archive]

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Histoire de Corseul [archive].

- Corseul, sur le site de l'Institut géographique national.

- Panoramique du Temple de Mars [archive].

- Coriosolis [archive], sur le site de la Communauté de communes de Plancoët-Plélan.

- La voie romaine de Corseul à Avranches [archive].

- Le château de Montafilan [archive], sur YouTube.

- ESAT Quatre-Vaulx Jardin [archive].