Bataille de Burgos (1808)

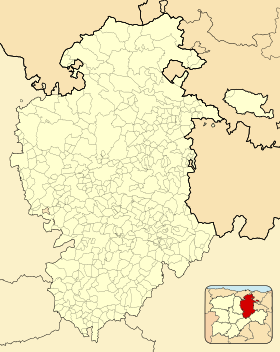

La bataille de Burgos, également appelée bataille de Gamonal, se déroule le près de Burgos, en Espagne, dans le cadre de la guerre d'indépendance espagnole. Elle oppose l'armée française des maréchaux Jean-de-Dieu Soult et Jean-Baptiste Bessières aux forces espagnoles du comte de Belveder. L'affrontement se solde par une victoire française.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | À proximité de Burgos, Espagne |

| Issue | Victoire française |

| Jean-de-Dieu Soult Jean-Baptiste Bessières |

Rámon Fernando Patiño y Osorio, comte de Belveder |

| 20 000 fantassins 4 000 cavaliers 60 canons |

9 000 fantassins 1 200 cavaliers 30 canons |

| 50 tués 150 blessés[1] |

2 500 tués ou blessés 900 prisonniers 16 canons 12 drapeaux |

Guerre d'indépendance espagnole

Batailles

- Durango (10-1808)

- Balmaseda (11-1808)

- Burgos (11-1808)

- Roses (11-1808)

- Espinosa (11-1808)

- Tudela (11-1808)

- Bubierca (11-1808) (es)

- Somosierra (11-1808)

- Cardedeu (12-1808)

- Saragosse (12-1808)

- Sahagún (12-1808)

- Benavente (12-1808)

- 1re Molins de Rei (12-1808)

- Mansilla (12-1808)

- Castelló d'Empúries (01-1809)

- 2e Molins de Rei (01-1809) (ca)

- Cacabelos (01-1809)

- Lugo (01-1809)

- Zamora (01-1809)

- Astorga (01-1809)

- La Corogne (01-1809)

- Gérone (05-1809)

| Coordonnées | 42° 21′ nord, 3° 40′ ouest | |

|---|---|---|

Alors que Napoléon intervient personnellement en Espagne à la suite des récents échecs essuyés par ses troupes dans la péninsule Ibérique, le gros des forces françaises marchent sur Madrid, bousculant au passage les armées espagnoles déployées en travers de leur chemin. À Burgos, au terme d'un rapide combat, les Français infligent une cuisante défaite à leurs adversaires qui se retirent après avoir subi de lourdes pertes.

Cette victoire a des conséquences stratégiques importantes en ce qu'elle permet à Soult de conquérir Burgos et d'occuper ainsi un emplacement vital en plein cœur du dispositif adverse. En position de force, Napoléon coordonne alors une série de manœuvres qui conduisent en peu de temps à la destruction des autres forces espagnoles.

Contexte

modifierAprès les défaites de l'armée française à Bailén en Espagne et Vimeiro au Portugal, le roi Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, est contraint d'abandonner Madrid et de repasser l'Èbre avec le reste des troupes impériales. Devant la gravité de la situation, l'Empereur décide de se rendre lui-même dans la péninsule Ibérique à la tête de la Grande Armée. Le , Napoléon rencontre le tsar Alexandre Ier à Erfurt pour s'assurer de son appui face à l'Autriche au moment où lui-même et ses meilleures troupes seront engagés en Espagne. Malgré le peu d'empressement d'Alexandre à soutenir son interlocuteur français, ce dernier dissout officiellement la Grande Armée le . Laissant deux corps d'armée en Bavière sous le commandement du maréchal Davout, il transfère en urgence les autres corps, sa Garde impériale et certains de ses maréchaux les plus expérimentés en direction des Pyrénées[2].

Alors que ses troupes se dirigent à marche forcée vers l'Espagne, Napoléon quitte Paris pour se rendre à Bayonne, d'où il repart le à destination de Vitoria. Il y arrive dans la soirée, accompagné des maréchaux Lannes et Soult, et commence à élaborer son plan de campagne sur la base des informations disponibles[3]. À cette date, les forces françaises sont encore très dispersées : le Ve corps n'a pas encore franchi les Pyrénées et le VIIIe, évacué du Portugal après la convention de Cintra, est en train d'être débarqué sur les côtes françaises par la marine britannique. En outre, la jonction entre le Ier corps du maréchal Victor et le IVe corps du maréchal Lefebvre, sur l'aile droite du dispositif française, n'est toujours pas effective. Le IIe corps de Bessières est posté au centre à Briviesca tandis que le IIIe commandé par le maréchal Moncey occupe Tafalla et Estella ; enfin, plus en arrière et en approche de Vitoria se trouvent le VIe corps de Ney et la Garde impériale[4].

En face, les armées espagnoles, dispersées de part et d'autre du front et sans véritable commandant en chef, se divisent en trois groupes : sur le flanc gauche, l'armée de Galice du général Joaquín Blake se replie sur Espinosa de los Monteros, tandis que l'armée du centre sous les ordres des généraux Castaños et Palafox bivouaque autour de Tudela et se prépare à l'offensive ; enfin, une troisième armée venant d'Estrémadure marche sur Burgos, commandée d'abord par le général José Galluzo puis par le comte de Belveder[4]. La nomination de ce jeune officier dépourvu d'expérience tient davantage de ses importantes relations familiales que de ses talents militaires[5]. Le corps expéditionnaire britannique du général John Moore est au Portugal et se tient prêt à soutenir ses alliés[4].

Stratégie française et mouvements préliminaires

modifierDe son côté, Napoléon arrête la stratégie suivante : alors que le IIIe corps restera sur la défensive, le maréchal Ney s'avancera sur Aranda et les maréchaux Victor et Lefebvre iront accrocher frontalement l'armée du général Blake. L'attaque principale sera lancée au centre par le IIe corps, au commandement duquel Soult a remplacé Bessières ; le maréchal doit se porter à la rencontre de l'armée du comte de Belveder, l'écraser et s'emparer de Burgos, coupant ainsi en deux le dispositif espagnol, dès lors susceptible d'être tourné et anéanti. L'Empereur, avec la Garde impériale et les réserves, doit suivre de très près la progression du IIe corps[4].

Soult, arrivé à Briviesca dans la matinée du , ébranle ses troupes en direction du village de Monasterio qui domine la plaine de Burgos. Les Français atteignent leur destination dans la nuit et y installent leur quartier-général, tandis que la cavalerie légère se porte en avant pour couper les lignes de communications espagnoles[6].

Déroulement de la bataille

modifierLa bataille de Burgos présente la particularité d'être l'une des rares batailles de la guerre d'Espagne à se dérouler en présence de Napoléon[7]. Le , à 6 h du matin, un premier affrontement a lieu à Villa Fria entre l'avant-garde de la cavalerie française du général Lasalle et un contingent espagnol fort de plus de 5 000 hommes. À 8 h, Soult et l'infanterie du IIe corps débouchent sur le terrain après une marche forcée depuis Villa Fria et Rio Bena. L'avant-garde espagnole est rejetée sur Gamonal où le comte de Belveder est présent avec le gros de ses troupes. Son aile droite prend position sur un terrain boisé à peu de distance de la rivière Arlanzón, tandis que l'aile gauche se déploie dans le parc de Vellimer[6]. L'armée d'Estrémadure aligne en tout 11 000 fantassins, 1 100 cavaliers et trente pièces d'artillerie, auxquels s'ajoutent 7 à 8 000 paysans en armes. Les unités régulières du corps de Belveder sont considérées comme les meilleures de l'armée espagnole : bien équipées par les Britanniques, elles comprennent la Garde royale, les régiments d'infanterie Mallorca, Zafra et Valencia de Alcántara, les hussards de Valence ainsi que les carabiniers royaux ; toutefois, en dépit de leur valeur, ces unités ne sont pas en mesure de résister au choc de l'attaque française lors du bref combat qui s'ensuit[8].

Les hostilités débutent avec un feu massif de l'artillerie espagnole sur toute la ligne de front. Au même moment, la cavalerie du général Lasalle manœuvre sur la droite de Belveder afin d'exploiter une faille dans son dispositif le long de l'Arlanzón. C'est l'attaque de l'infanterie française, cependant, qui détermine l'issue de la bataille. Soult lance à l'assaut la division de vétérans du général Mouton, qui, après s'être formée en colonne, charge avec élan dans les bois de Gamonal et disperse rapidement les défenseurs espagnols. La division Bonet, qui suit le mouvement, entame la poursuite des adversaires vaincus[9].

Voyant le flanc droit rompu, l'aile gauche espagnole se retire précipitamment du champ de bataille. Les troupes françaises, quant à elles, s'avancent avec célérité sur Burgos qu'elles atteignent presque en même temps que les fuyards de l'armée de Belveder. La ville est prise sans grande résistance. Le maréchal Bessières, qui a pris le commandement de toute la grosse cavalerie impériale, maltraite les survivants espagnols qui laissent de nombreuses pièces d'artillerie aux mains de leurs adversaires ; un contingent de soldats catalans présent sur l'autre rive de l'Arlanzón est également dispersé par les cavaliers. La défaite espagnole est complète : l'armée d'Estrémadure perd 2 500 tués ou blessés, 900 prisonniers et toute son artillerie. Les Français récupèrent en outre 4 000 fusils et trente caissons de munitions. La colonne de fuyards se désagrège en cours de route tandis que Belveder, le commandant vaincu, parvient à regagner Lerma dans la soirée. C'est là qu'il s'efforce de regrouper quelques bataillons qui n'ont pas participé à la bataille et ont réussi à fuir vers Aranda de Duero à la faveur de la nuit[10].

À Burgos, les Français prennent possession des magasins et des entrepôts de l'armée d'Estrémadure[11]. La ville est également livrée au pillage et Napoléon, qui y a installé ses quartiers pour la nuit, doit changer de rue après que la maison voisine de la sienne ait été dévastée et incendiée[12]. Soult, qui remporté la victoire en quelques heures et s'est emparé d'une ville importante, cherche à exploiter son avantage en poussant ses soldats dans différentes directions. Alors qu'une colonne se dirige sur Lerma à la poursuite des Espagnols et que d'autres détachements du IIe corps marchent sur Palencia et Valladolid, le maréchal prend la tête d'une forte colonne qui, le jour même, se met en route vers le nord en direction de Reinosa afin de couper les lignes de communication de l'armée de Blake, conformément au plan de Napoléon[11].

Conséquences

modifierCe même , simultanément à la prise de Burgos, les maréchaux Victor et Lefebvre affrontent l'armée du général Blake à la bataille d'Espinosa. Les attaques françaises, repoussées le premier jour, enfoncent les lignes espagnoles le , sans toutefois pouvoir empêcher la retraite des 12 000 survivants de l'armée de Galice[13]. Ceux-ci se replient rapidement vers l'ouest sans être poursuivis. La stratégie de l'Empereur, bien que mise en œuvre, n'a pu ainsi produire tous les résultats escomptés[14]. Soult pénètre dans Reinosa le après une marche forcée de près d'une centaine de kilomètres à travers les montagnes, mais Blake lui échappe et réussit à atteindre León le avec environ 10 000 hommes[15]. Dans les semaines qui suivent, l'offensive française contre l'armée espagnole du Centre ne rencontre qu'un succès partiel en raison du manque de coopération entre les maréchaux Lannes et Ney et de l'aspérité du terrain qui ralentit considérablement les mouvements des troupes.

Les historiens espagnols commémorent cette bataille en mémoire de la vaine bravoure des régiments de la Garde et des régiments wallons, commandés par Don Vicente Genaro de Quesada. Formant l'arrière-garde des lignes espagnoles éclatées, ces troupes soutiennent des charges répétées de la cavalerie du général Lasalle sans céder un pouce de terrain, au prix d'un massacre des Français aussi bien que des Espagnols. Des 307 hommes de l'arrière-garde, seulement 74 survivent, couverts de sang, les uniformes en haillons, les baïonnettes tordues et émoussées. On dit que Bessières rend lui-même son épée à Quesada et fait panser ses blessures à l'hôpital de campagne français. Ces actes de chevalerie deviennent de plus en plus rares à mesure que la guerre d'Espagne se prolonge.

Bibliographie

modifier- (en) Charles Esdaile et Philipp Freeman, Burgos in the Peninsular War, 1808-1814 : Occupation, Siege, Aftermath, Palgrave Macmillan, , 240 p. (ISBN 978-1-137-43290-2, présentation en ligne [archive]).

- (en) Charles Oman, A History of the Peninsular War : 1807-1809 - From the Treaty of Fontainebleau to the Battle of Corunna, vol. 1, Oxford, The Clarendon Press, (lire en ligne [archive]).

- (en) William Francis Patrick Napier, History of the War in the Peninsula and in the south of France, vol. 1, Londres, Murray, .

- (it) Georges Lefebvre, Napoleone, Bari, Laterza, .

- (it) David G. Chandler, Le campagne di Napoleone, Milan, Bibliothèque universelle Rizzoli, .

Notes et références

modifier- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Battaglia di Gamonal (1808) [archive] » (voir la liste des auteurs [archive]).

- ↑ Esdaile et Freeman 2014, p. 34.

- ↑ Lefebvre 2009, p. 300-309.

- ↑ Napier 1828, p. 386.

- Napier 1828, p. 387.

- ↑ Oman 1902, p. 420.

- Napier 1828, p. 388.

- ↑ (en) Charles Esdaile, « Gamonal, Battle of (10 November 1808) », dans Gregory Fremont-Barnes, The Encyclopedia of the French Revolutionary and Napoleonic Wars : A Political, Social, and Military History, vol. 3, ABC-CLIO, , 1213 p., p. 398.

- ↑ Napier 1828, p. 388-389.

- ↑ Napier 1828, p. 389.

- ↑ Napier 1828, p. 389-390.

- Napier 1828, p. 390.

- ↑ Oman 1902, p. 424.

- ↑ Chandler 1992, p. 764-765.

- ↑ Lefebvre 2009, p. 311.

- ↑ Chandler 1992, p. 767.